千本松大橋 グルグル回る眼鏡橋

千本松大橋【大阪市西成区・大正区】

とにかく大きく、そして高い眼鏡橋

でかい。第一印象はその一言に尽きる。

川幅の広い、木津川の河口近く。両岸は工場地帯だ。青々とした川に灰色の建物群、にょきにょきと立ち並ぶ煙突のシルエット。それらを見晴かしてぬっと伸びる、千本松大橋である。

全長約1230m、水面からの高さは30m以上。数字を見てもピンとこないかもしれないが、とにかく大きく、そして高い。高所恐怖症の人は、覚悟を決めてから訪れることをおすすめする。

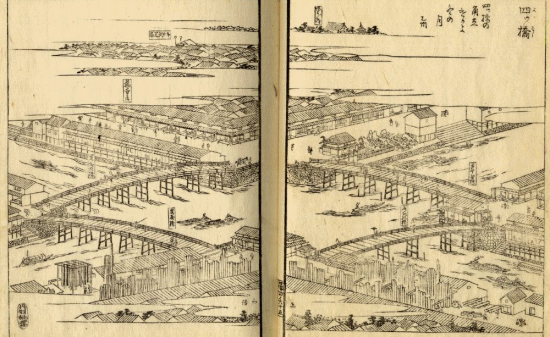

江戸時代の千本松大橋

千本松大橋の両岸である大正区南恩加島・西成区南津守の一帯は、江戸時代に開かれた新田だ。

津守新田は元禄13年(1800年)、京都の商人・横井源左衛門と金屋源兵衛が、恩加島新田は文政12年(1829年)に開拓者・岡島嘉平次が拓いたものである。

河口に近く、船の往来が多いこの辺りには、大規模な石の堤が設けられていた。

水深を確保して船の運行をスムーズにするためであり、また、防波堤の役割も兼ねていたと思われる。

その上には幾本もの松が植えられ、「木津川の千本松」として知られるようになった。

『摂津名所図会大成』にいわく、「右塘に数株の松を植列ぬるゆえに俗に木津川の千本松といふ。

洋々たる蒼海に築出せし松原の風景は彼の名に高き天橋立三保の松原などもほかならず覚ゆ」。なかなか見事な景観だったようである。

明治・大正期の千本松大橋

明治後期になると、田園地帯だった木津川下流域に開発の手が入る。

工業が盛んになり、造船所などの工場が増えていった。それに伴って人の往来も増え、川を渡る手段が必要になってくると、渡し舟が運行されるようになった。

千本松渡がいつごろ設けられたものかは定かでないが、大正時代の中ごろにはすでにあったようである。

昭和期の千本松大橋

物資を工場に運び込みやすいよう、木津川の下流域は広く港として整備されている。

大型船が多く行き交うため、橋を架けにくいという事情があった。しかし渡し舟で運べるのは歩行者と、せいぜいが自転車まで。

自動車で川を渡ることはできず、かなりの迂回を余儀なくされていた。これは地元住民だけでなく、物資を運ぶトラックなどにとっても大きな弊害だっただろう。

この現状を打破するため、ついに昭和40年代になって橋の建設計画が動き出す。船の往来を邪魔しないために必要なのは、水面と桁下の間、および橋梁の間を広くとることである。

船が桁下にぶつからないよう、満潮時でも水面からの高さ34mを確保し、また500t級の船でもすれ違えるよう、橋梁の間は150m離すことになった。

高い場所へ登るには、階段かスロープが必要になる。車が通る橋なので、当然坂道だ。高い所へ行く坂道の距離が短いと、急勾配になって登るのが大変だろう。

つまり水面上30m超のところにある橋と地上の道路をつなぐには、それなりの距離の坂道が必要になるわけで、しかしそれだけの土地を確保するのは容易ではない。

そのため直線ではなく、らせん状の坂道を設けることになった。ぐるんぐるんと、坂道を2回まわってようやく橋の上に出る。

橋の両端がそんなふうにくるりと丸まっているのはめがねの形に似ていて、だからめがね橋と呼ばれることもある。

ぐるんぐるんはしっかりと地図にも書き込まれていて、ちょっとおもしろい。

そんなユニークな形でもって、船と車、双方のスムーズな往来を実現させた千本松大橋だが、困ったのは歩行者だ。

なんせ高さ30m超である。建物の1階が3mとしたら、10階分の高さだ。それを歩いて、または自転車を押して登るのはそれこそ容易ではない。

そのため、昭和48年(1973年)に千本松大橋が完成したあとも、地元のたっての希望で千本松渡は残されることになった。

現在の千本松大橋

渡し舟なんていうと、ずいぶん時代がかったもののように思うかもしれない。けれど千本松渡は、令和の世になった今でも残っている。

運行ダイヤは15分に1本、通勤・通学ラッシュのときは10分に1本だから、かなりの頻度である。

船は、白波をたてて船着場に近づいてくる。人々は慣れた様子で乗り込み、自転車がふらつかないようブレーキをギュッと握る。

ゆっくりと滑り出した小さな船は、はるか高いところにある千本松大橋を見上げながら、対岸を目指して進んでいく。

千本松大橋を徒歩で渡ろうと思ったら、橋の上に出るだけで5分10分はかかる。10分は言いすぎかもしれないが、日常的に使うには不便だろう。やはり渡し舟は欠かせない。

けれど車には、この橋が欠かせないのだ。河川の多い大正区は、水に交通の便が妨げられることが多い。橋は重要な交通の要である。

千本松大橋概要

全長:1228.3m

幅員:9.75m

主橋梁部:L=323.5m(78.0m+150.0m+95.5m)

形式:桁橋(連続桁)

完成:昭和48年

行政区:西成区、大正区

河川名:木津川

JR環状線・地下鉄長堀鶴見緑地線大正駅から大阪市バスに乗り、大運橋通で下車、徒歩9分。ほかにも行き方はあるが、どの方法にしろバスが必要だろう。駅からは遠く、住宅地からもやや離れている。

参考資料

「大阪の橋」 松村博 松籟社 1992年