The Past and Present of Honmachi Bridge – A Historical Bridge Hidden Behind the Shadow of the Expressway

Honmachi Bridge | Chūō Ward, Osaka

Honmachi Bridge at Dusk (Taken in September 2021)

Contents

Did You Not Realize Honmachi Bridge Was a Bridge?!

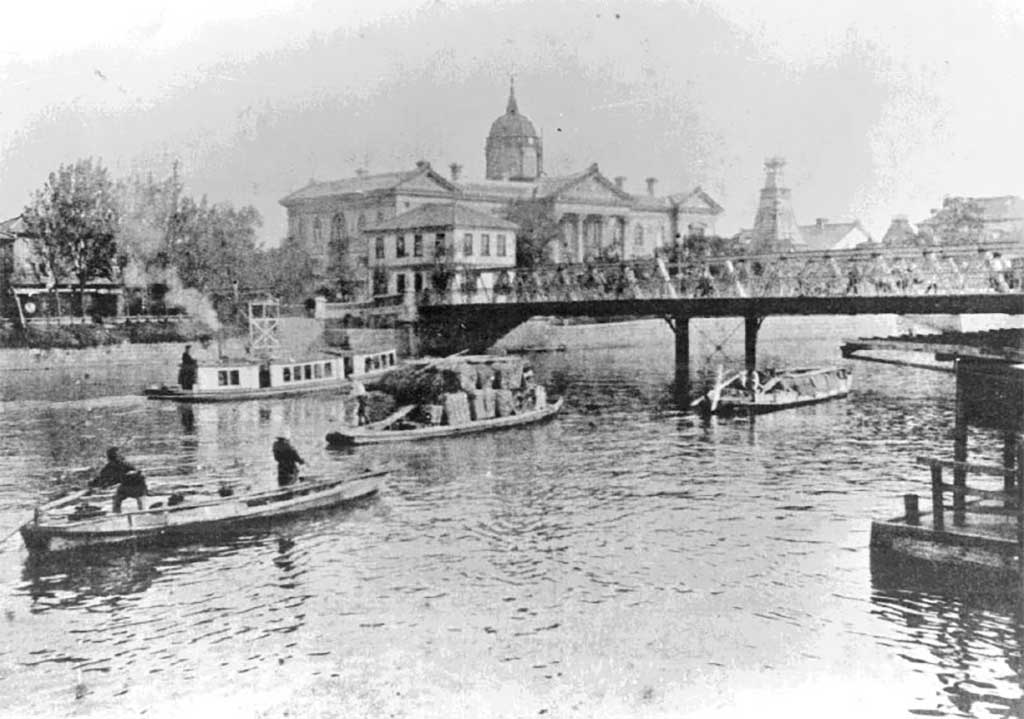

Honmachi Bridge and the Osaka Prefectural Product Exhibition Hall (Osaka City Central Library Collection)

“Is There a Bridge in Honmachi?”

Even for people living in Osaka, the thought might cross their mind: “Was there a bridge in Honmachi?” Like Yotsubashi or Shinsaibashi, could it be that only the place name remains?

In fact, even I, the writer, didn’t realize for quite some time that Honmachi Bridge was actually a bridge. Sure, there’s a river flowing beneath it, and the piers with the name of the bridge clearly mark it, but the way it seamlessly blends into the road, almost flat with its surroundings, made it hard to notice.

Another reason I didn’t recognize it as a bridge is that the space above it is blocked by an expressway. Usually, there’s nothing on top of a bridge, just an expansive sky. The sense of openness is part of a bridge’s charm, which is why the bridges around Nakanoshima are cherished as urban oases.

Honmachi Bridge and the Expressway Above

Above Honmachi Bridge, there’s an expressway—no open sky, no sense of freedom that you might typically associate with a bridge. Instead, the river lies quietly beneath the expressway, flowing undisturbed, its presence almost hidden from view. While this isn’t the typical scenic riverbank you might imagine, there’s a unique urban charm to it that feels distinctively modern.

Honmachi Street, where the bridge is located, is just one block north of Osaka’s central artery, Chūō Dōri, which runs east to west across the city. It’s a bustling thoroughfare with constant foot and vehicle traffic, day and night. Although Honmachi Bridge might feel somewhat inconspicuous (maybe it’s just me who thinks so), it remains an essential part of the transportation network. In fact, its importance hasn’t changed since the Edo period, proving that its role as a vital connection through the city has endured for centuries.

Honmachi Bridge in the Edo Period

The Rise of Honmachi as a Commercial Hub

During the Edo period, Honmachi developed into a thriving center for trade and commerce. The area was home to numerous cotton wholesalers, kimono merchants, and secondhand clothing stores. This bustling market district attracted merchants from all over, contributing significantly to Osaka’s status as a major commercial city in Japan.

The Construction of Honmachi Bridge

The exact date of Honmachi Bridge’s construction is unclear, but it is believed to have been built shortly after the East Yokobori Canal (Tōyoko-bori) was dug in 1585. The bridge served as a vital link between the commercial district of Honmachi and Osaka Castle, facilitating trade and movement of people. Its strategic location ensured that it played a significant role in the city’s development.

Honmachi Bridge as a Kōgibashi (Official Bridge)

Honmachi Bridge was designated as a kōgibashi, or official bridge, by the Tokugawa shogunate. In Osaka, most bridges were built and maintained by the local townspeople. However, only twelve bridges were managed directly by the shogunate. Being named a kōgibashi was a testament to the bridge’s importance, both for the local community and for the governing authorities.

Honmachi Bridge in the Winter Siege of Osaka (1614)

During the Winter Siege of Osaka in 1614, Honmachi Bridge became a strategic location in the conflict between the Toyotomi and Tokugawa forces. Tokugawa troops, led by Hachisuka, were stationed at the western end of the bridge. On the night of December 12, Toyotomi forces launched a surprise night raid, led by the renowned warrior Hanawa Danemon, who directed his forces from the bridge itself. This raid became a key moment in the siege, highlighting the significance of Honmachi Bridge as both a military and commercial landmark.

The Legacy of Honmachi Bridge

Despite its somewhat inconspicuous presence in modern Osaka, Honmachi Bridge has stood the test of time. Its historical role during the Edo period, particularly in the Winter Siege of Osaka, underlines its importance to both the commercial growth of the city and its military significance. Even today, the bridge remains an enduring symbol of Osaka’s rich history and development.

Honmachi Bridge After the Meiji Era

The Nishi-machi Magistrate’s Office, located at the eastern end of Honmachi Bridge, became the Osaka Garrison (Army) during the Meiji period. Later, it was replaced by the Osaka District Court and the Osaka Prefectural Government Office.

After the Osaka Prefectural Government Office moved to Enokojima in 1874 (Meiji 7), the Osaka Museum of Natural History was established at the site.

In 1878, when the Prefectural Educational Museum was merged, the area became a comprehensive industrial and cultural facility, integrating an industrial exhibition, library, museum, art gallery, zoo, botanical garden, stage, and park. It became a lively space, bustling with people.

Because of this, Honmachi Bridge continued to see a lot of foot traffic and was an important bridge. It was soon replaced with a more durable iron and wood beam bridge, moving away from the old wooden bridge that was susceptible to fire and flooding.

The replacement of Honmachi Bridge was reportedly completed by 1881, and at that time, it became a notable iron bridge, as iron bridges were still rare. At the time, only 8 bridges were fully iron, and 6 others had iron columns with wooden beams.

Honmachi Bridge was completely transformed into an iron bridge by 1913, during the third phase of the city’s tramline project, which started in the 1930s. At this time, attention was also given to the bridge’s design, and it featured an elegant design in line with the former Kizu River Bridge.

This design was said to be modeled after the Greek temple-style architecture that adorned the front entrance of the former prefectural office.

Honmachi Bridge in the Meiji and Taisho Eras

Integration of Cultural and Industrial Facilities

In 1878 (Meiji 11), when the Prefectural Educational Museum was merged with the Osaka Prefectural Government Office site, it became a comprehensive cultural and industrial facility. The area housed an industrial exhibition, library, museum, art gallery, zoo, botanical garden, theater, and park, attracting large crowds of visitors. This transformation made the region a hub of cultural and educational activity.

The Need for a More Durable Bridge

Due to the continued heavy traffic at Honmachi Bridge, it became evident that the wooden bridge was too vulnerable to fire and flooding. As a result, it was quickly replaced with a more durable bridge made of iron columns and wooden beams. This change helped maintain the bridge’s importance and utility in the city.

Replacement of the Wooden Bridge with a Metal One

The replacement of Honmachi Bridge was completed by 1881 (Meiji 14), with the new bridge garnering attention for its iron structure, which was still relatively rare at the time. By this period, only eight iron bridges and six bridges with iron columns and wooden beams had been constructed in Osaka. The transition to a more durable material marked a significant step in the development of the city’s infrastructure.

Full Conversion to an Iron Bridge

Honmachi Bridge was fully converted into an iron bridge by 1913 (Taisho 2), coinciding with the expansion of the city’s tram system during the third-phase construction of the streetcar lines in the Meiji 30s. The new design incorporated careful aesthetic considerations, including a refined design that matched the former Kizu River Bridge.

The style of the new bridge was inspired by the Greek temple-style design that had adorned the main entrance of the old Prefectural Government Office, giving the bridge a dignified and classical look while serving its practical purpose.

Honmachi Bridge (Taken in September 2021)

Overview of Honmachi Bridge

- Bridge Length: 46.50m

- Width: 21.56m

- Type: Arch Bridge (2-Hinge Arch)

- Completed: 1913 (Taisho 2)

- District: Chūō Ward

- River Name: Tōyoko-bori Canal

- Nearest Station: Sakaisuji-Hommachi Station (Sakaisuji Line & Chūō Line)

- Historical Note: The nearby MyDome Osaka stands at the site where the former Nishi-machi Magistrate’s Office once stood.

Facilities Around Honmachi Bridge

- MyDome Osaka: A multipurpose exhibition hall and event space, located near the site of the former Nishi-machi Magistrate’s Office.

- Osaka City Central Public Hall: A beautiful historic building that hosts concerts and other cultural events.

- Nakanoshima Park: A scenic park that stretches along the river, providing green space and leisure facilities in the heart of the city.

- Osaka Museum of History: Located nearby, this museum offers exhibits on the city’s past, with great views of Osaka Castle.

Osaka Industrial Creation Center

Located in the heart of Osaka, the Osaka Industrial Creation Center is a key hub for business innovation and industrial development. The facility supports small and medium-sized enterprises (SMEs) through various services such as business consultations, networking opportunities, and access to seminars and workshops. It aims to foster the growth of new industries and technologies, while also promoting collaboration between businesses, research institutions, and government organizations.

Exterior of Osaka Industrial Creation Center

The exterior of the Osaka Industrial Creation Center is characterized by a unique design that evokes the image of “rowing a boat.” The upper part of the building forms an arch, with its curved shape resembling the silhouette of a boat. This design symbolizes creativity and dynamism, visually reflecting the center’s mission to support business development and foster innovation. The building’s form stands out as a distinctive landmark, blending seamlessly with the surrounding urban landscape while maintaining its individuality.

City Plaza Osaka

City Plaza Osaka

City Plaza Osaka is a modern hotel and conference facility located in the heart of Osaka. It is a versatile venue offering both business and leisure services, with accommodations, event spaces, and dining options. The hotel is known for its comfortable rooms, high-quality service, and convenient access to major transportation hubs, making it a popular choice for both business travelers and tourists.

In addition to its hotel offerings, City Plaza Osaka features a range of event and convention facilities, including spacious meeting rooms and banquet halls, ideal for conferences, exhibitions, and other corporate events. The location, close to key areas like Namba and Umeda, also allows easy access to shopping, entertainment, and cultural attractions in the city.

Dining Around Honmachi Bridge

- Karakara Honmachi

A popular spot for Japanese-style comfort food, offering a variety of dishes like donburi (rice bowls), tempura, and sashimi. It’s perfect for a casual meal with an emphasis on fresh ingredients. - Cafe & Dining KURA

A modern cafe that serves both Western and Japanese fusion dishes. It’s a cozy place to enjoy a coffee or have lunch while overlooking the city. - Senba Katsu

Famous for its tonkatsu (breaded pork cutlet), Senba Katsu serves crispy and tender cuts of meat, paired with a variety of dipping sauces. It’s a must-try for anyone craving a hearty Japanese meal. - Yakiniku Nikuno

For lovers of grilled meat, this yakiniku (Japanese BBQ) restaurant is known for its high-quality cuts of beef and excellent service. It’s a great place to enjoy a traditional Japanese BBQ experience. - Nakamura

A refined sushi restaurant offering fresh sushi made from locally sourced fish. The intimate setting makes it a great spot for sushi lovers seeking authenticity and high quality.

Zēroku Honmachi Store

Zēroku is a well-known Japanese chain offering a variety of traditional and contemporary sweets. The Honmachi branch is popular for its delicious warabi mochi (a jelly-like rice cake), daifuku (sweet rice cake filled with fillings like red bean paste), and other seasonal desserts. The shop emphasizes quality and craftsmanship, with ingredients carefully selected to bring out the best flavors.

Customers can enjoy both traditional flavors as well as innovative creations, making it a perfect stop for those craving a sweet treat in the heart of Osaka. The shop’s cozy atmosphere also invites guests to linger and enjoy their treats with a warm cup of tea.