西宮橋:歴史とともに歩む東川の架け橋

西宮橋【兵庫県・西宮市】

西宮橋というもの

西宮市の中心を東西に走る国道2号線。その道の上に、何食わぬ顔で架かっているのが西宮橋だ。

橋の下を流れるのは東川。こう書くと、何やら由緒正しき名川のようだが、実際のところは住宅地を縫うように流れる、ごく普通の川である。しかし、この橋がなかなか侮れない。

いや、橋そのものがどうこうではない。橋灯だ。こいつが、少なくとも1955年(昭和30年)から変わらず、そこに居座っているのだ。

かつてこの橋は

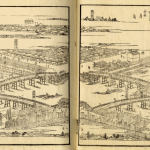

さて、少し時間を遡ってみよう。江戸時代、この辺りは西国街道の宿場町として栄えていた。

西宮神社があるおかげで、参拝客も商人も行き交う。それゆえ、東川を渡る橋も、それなりに重宝されたに違いない。だが、当時の橋というのは、木造が当たり前で、たびたび洪水で流される運命にあった。

流されるたびに架け直される。そんな儚さが、昔の橋にはあった。

明治時代の西宮橋

明治になると、西宮は酒造業で賑わい始める。酒を運ぶためには道も橋も整備されなければならない。西宮橋も、きっとこの頃にはもう少し頑丈になったのだろう。いや、なったに違いない。

大正時代の西宮橋

大正に入ると、都市の発展に伴って阪神国道(現在の国道2号線)が計画され、橋の重要性はさらに増した。自動車が行き交う時代になり、西宮橋も、それ相応の役割を担うようになったのである。

昭和の西宮橋

そして昭和30年。今の橋灯が据えられた。この橋灯、妙に無駄がない。凝った装飾もなければ、やたら近代的にする気もない。だが、不思議と落ち着く。まるで、西宮の街そのもののように。どっしりと腰を据え、そこにある。以来、時代が変わろうが、景色が変わろうが、この橋灯だけは変わらない。

西宮橋とは何か

橋というのは、往々にして通り過ぎるものだ。誰もが無意識に歩く、車で駆け抜ける。だが、この西宮橋の橋灯は、そういう人々をじっと見つめ続けてきた。歴史の一部として、静かに、しかし確かにそこにある。もしかすると、この橋灯こそが、最も西宮らしいものなのかもしれない。