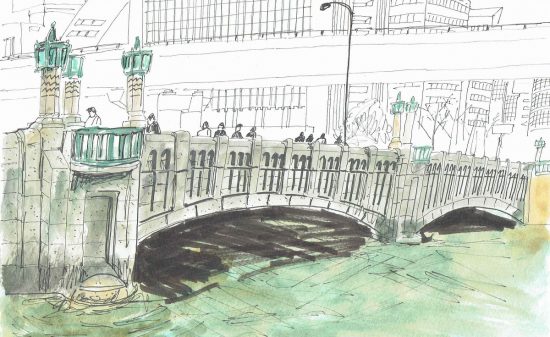

土佐堀橋【大阪市北区・西区】

概要

土佐堀橋(とさぼりばし)は、大阪市北区と西区を結び、あみだ池筋に架かる橋である。この橋は土佐堀川を跨ぎ、周辺には歴史的な建物や施設が点在する。北側には住友病院が、南側には江戸時代の薩摩藩蔵屋敷跡(現:三井倉庫)があり、歴史的・文化的価値の高いエリアの中心に位置している。

歴史

明治時代

土佐堀橋がある土佐堀川周辺は、明治時代になると近代化の影響を受け、大阪の都市インフラ整備が進んだ時期である。江戸時代には水運が盛んだった土佐堀川も、明治以降は陸上交通の重要性が高まり、橋梁の整備が都市開発の一環として進められた。この頃、土佐堀橋は近代的な橋として改築され、当時の大阪の主要な物流拠点の一部を担ったと考えられる。

大正時代

大正時代には、大阪市が市街地を拡張し、都市機能を向上させるためのインフラ投資が盛んに行われた。土佐堀橋もこの流れの中で再整備され、近代的な道路橋としての役割を担った。さらに、大正時代に周辺地域に建設された住友病院や工場地帯の発展により、橋は地域経済の重要な接続点となった。この時期には、橋周辺の交通量が増加し、都市化が進む中でその価値が再認識された。

昭和~現在

昭和時代には、大阪市内の交通網がさらに拡充され、土佐堀橋も歩行者や車両交通を支える重要なインフラとして利用され続けた。戦後の復興期には、橋梁自体の改修や補修が行われ、耐久性の向上が図られた。周辺地域ではオフィスビルの建設が進み、橋は住民だけでなくビジネスパーソンにも利用される日常の重要な施設となった。

近年では、橋の南側に位置する薩摩藩蔵屋敷跡が三井倉庫として活用される一方、北側の住友病院は地域医療の拠点として機能し続けている。土佐堀橋自体も適宜補修が行われ、歴史的背景を持つ橋として今も多くの人々に利用されている。

橋のスペック

- 橋長:58.5m

- 幅員:22.0m(車道および歩道を備える)

- 形式:桁橋

- 完成年:昭和44年

- 行政区:大阪市北区・西区。

- 河川名:土佐堀川。

周辺施設とアクセス

北側

- 住友病院:地域医療の中核を担う病院。

- 大阪市立科学館:徒歩圏内に位置し、科学や天文学に興味がある人々に人気。

南側

- 薩摩藩蔵屋敷跡(三井倉庫):歴史的な蔵屋敷跡地で、現在は近代的な倉庫として利用されている。

アクセス

土佐堀橋へは、大阪メトロ四つ橋線「肥後橋駅」または京阪中之島線「中之島駅」から徒歩約10分の距離に位置している。また、大阪市内の主要幹線道路であるあみだ池筋に位置するため、車でのアクセスも良好である。

土佐堀橋は、都市交通の重要な拠点であり、江戸時代から現代に至るまで大阪市の発展を支え続けてきた。橋の周辺を散策することで、大阪の歴史と現在を感じることができる。訪れる際には、ぜひ橋とその周辺施設をゆっくりと堪能してみてはいかがだろうか。

薩摩藩蔵屋敷跡はこの建物の裏側(東側)。