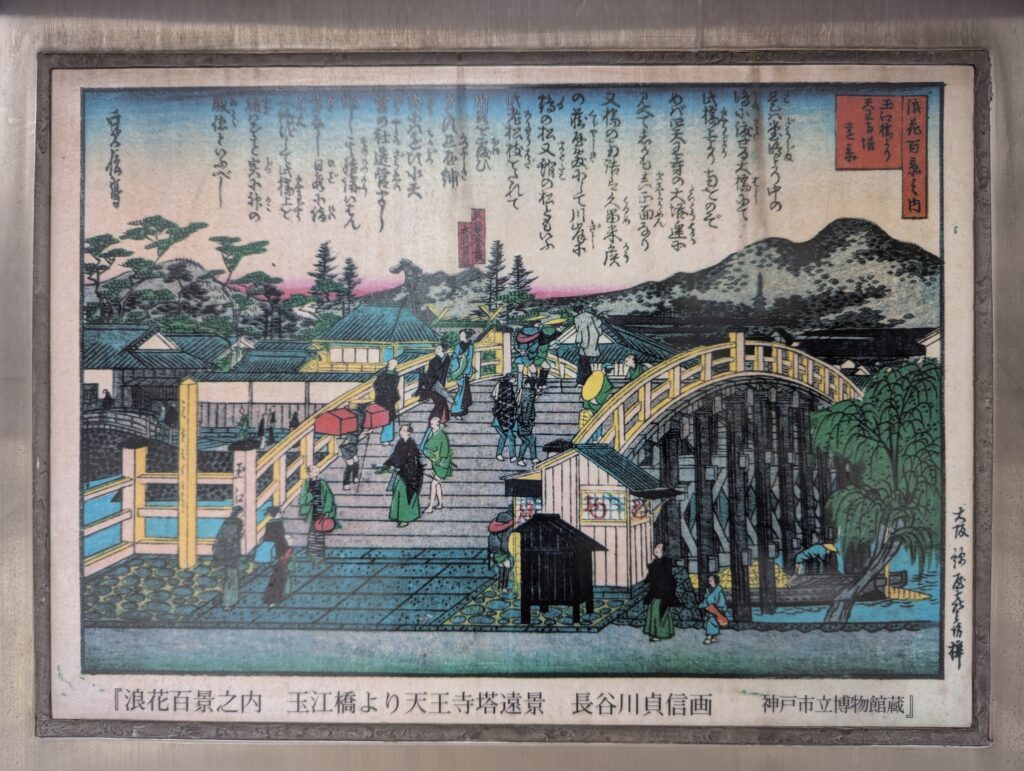

大阪には多くの運河が流れ、いくつもの町橋が架かる

水運によって栄えた商都・大阪

江戸の八百八町、京都の八百八寺、そして浪華の八百八橋。

江戸時代、それぞれの都市の賑わいをそうして表現した。

『東海道中膝栗毛』には、

まず大江戸の八百八町、とこしなへにして尽きず

と記されている。

もっとも、実際に八百八も町や寺を数えたわけではなく、たくさんのものがひしめく様子をたとえた言葉だ。

大阪の町に架かっていた橋は、実際には200本程度だったという。

対して、江戸の橋はおよそ350本。さすが将軍様のお膝元、日本一の大都市である。

人の往来が多ければ、それだけ橋も必要になる。橋の数だけで見れば、江戸の方が「橋の町」といえるだろう。

ではなぜ、大阪が「浪華の八百八橋」と呼ばれたのか。

それは大阪が水運で栄えた商都であり、多くの橋が町人自らの手で架け、管理されていたからだ。

大阪三郷と呼ばれる町の中心地に136本の橋

元禄14年(1701年)、大阪三郷と呼ばれる町の中心地には136本もの橋があったという。

橋の成り立ちはさまざまだ。

軍備のために為政者が架けた橋、商売のために豪商が私費で架けた橋、町人が生活のためにお金を出し合って架けた橋。

橋はそれぞれの事情を背負い、町に溶け込んでいた。

寛永11年(1634年)、三代将軍・家光の来阪を機に橋の管理制度が見直され、主要な12本の橋が「公儀橋」と定められる。

幕府が直接管理する、いわば公営の橋である。

残る100本以上の橋は「町橋」とされ、周辺の町人が維持管理を担うことになった。

その後も町の整備が進み、治水工事に伴って新しい橋が増えていったが、公儀橋の数は12本のままだった。

これは水運が大阪の商売にいかに重要であったか、そして町人が経済的に潤い、自分たちの町を自分たちで守り支えていたことの証だ。

ちなみに当時、江戸にあった公営の橋(御入用橋)は約170本。

この数字の差だけでも、大阪と江戸の町の性質の違いがよくわかる。

町人の町、大阪の橋

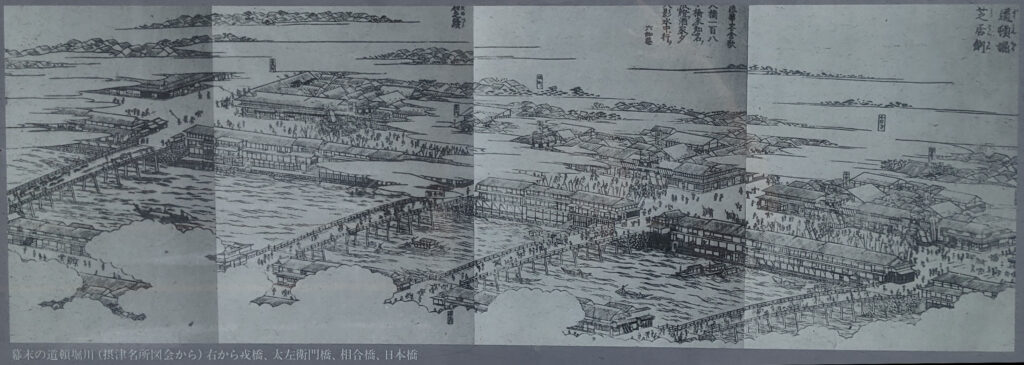

幕末の道頓堀川(摂津名所図会から)右から戎橋、太左衛門橋、相合橋、日本橋

大阪は、町人の町である。

自分たちの町を、自分たちの手で作り、支えてきた。

その発展は商売によるものであり、商売は水運に支えられてきた。

だから大阪には多くの運河が流れ、いくつもの町橋が架かる。

だからこそ大阪は、八百八橋とうたわれる橋の町なのである。

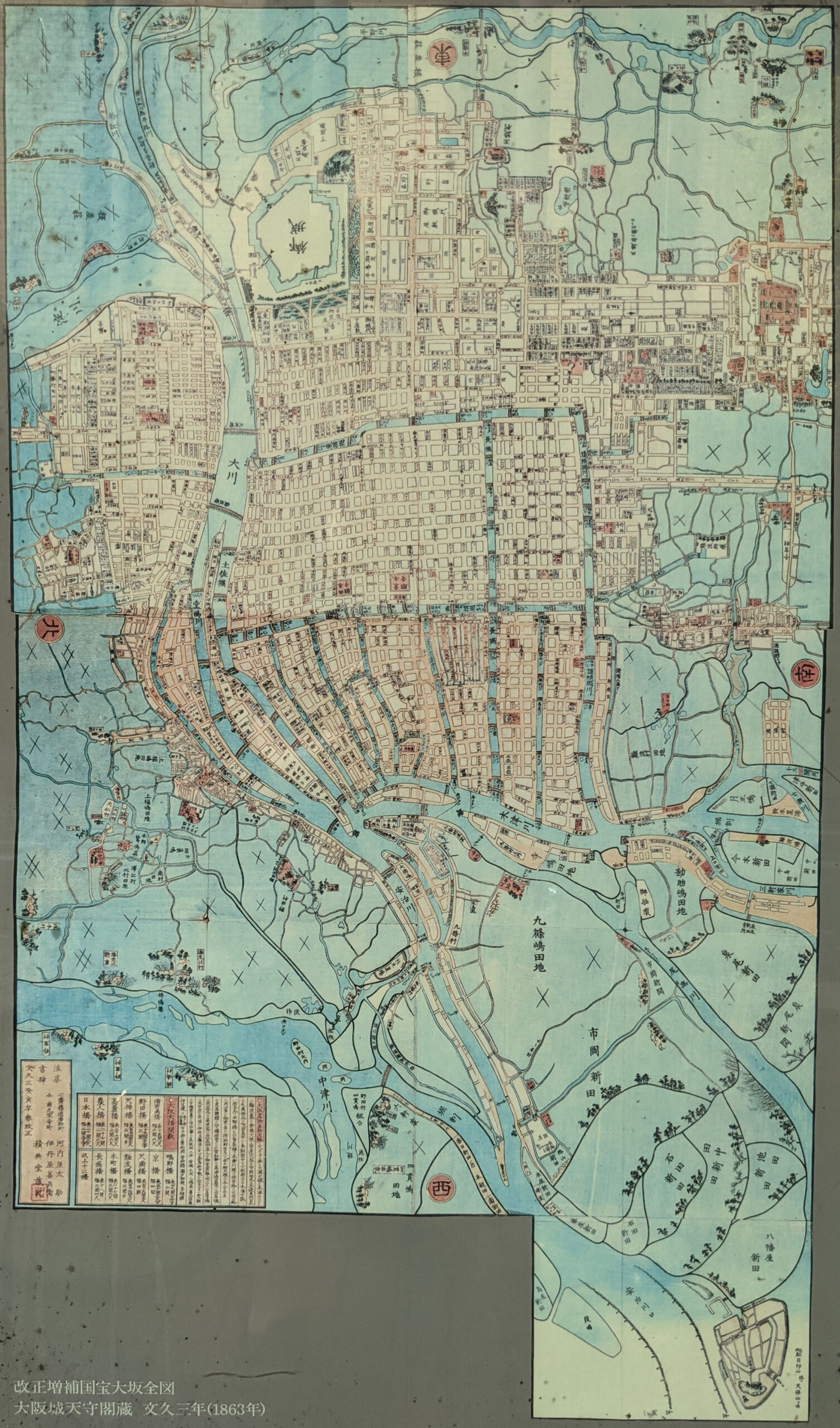

改正増補国宝大坂全図

大阪城天守閣蔵 文久三年(1863年)

左が北で右が南。

拡大図はこちら

関連リンク