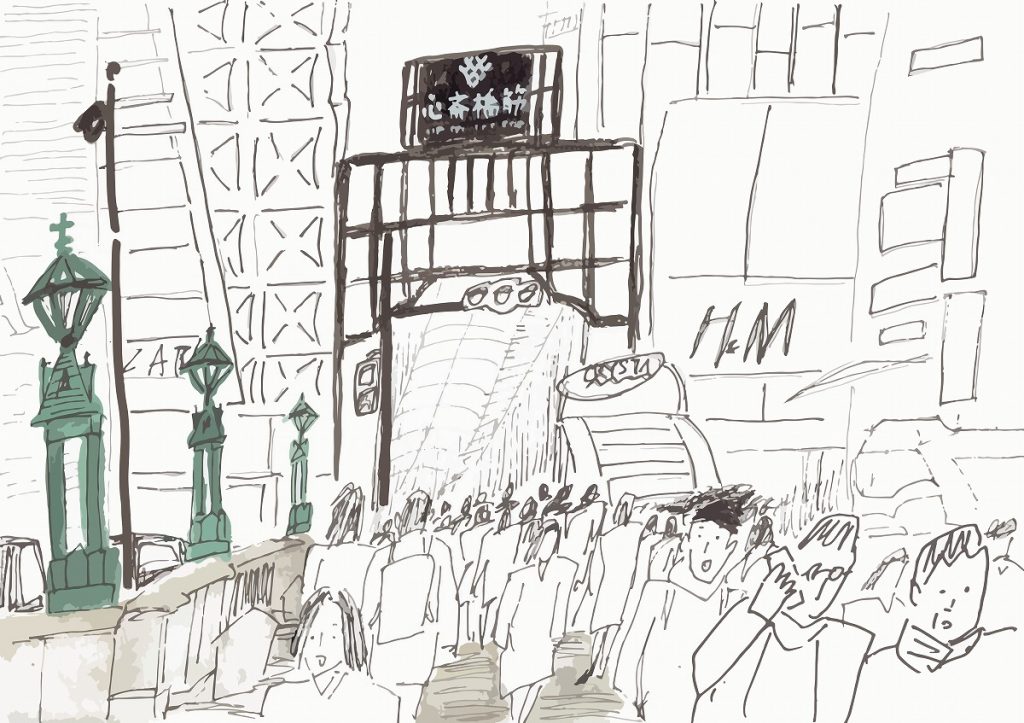

Illustration by Hiroki Fujimoto

心斎橋【大阪市中央区】

心斎橋筋商店街は、大阪の大動脈・御堂筋の一本東にあるアーケード街だ。昔ながらの店構えの寿司屋やお茶屋さんが今も軒を連ねるが、一見して目に付くのは服屋、雑貨屋、ドラックストアにゲームセンター、ファーストフード店といった、若者が好みそうな店がほとんど。深夜まで人通りが絶えることのない、大阪を代表する繁華街である。

しかし「心斎橋」とはいうものの、今この場所に橋は架かっていない。

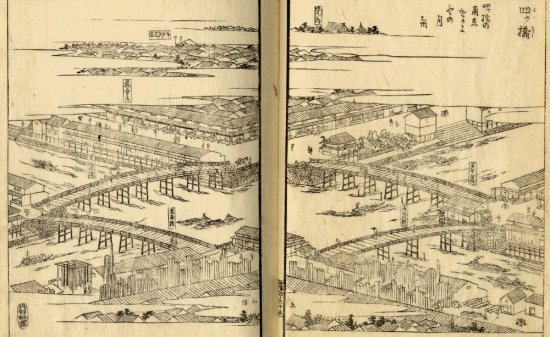

〈江戸時代〉

心斎橋がいつ架けられたかには諸説あるが、現在有力とされているのは、元和8年(1622年)に長堀川が開削された際、美濃屋岡田心斎という商人によって架けられたとする説である。心斎は京都生まれの伏見商人で、後に大阪に移住。生まれたのが天正3年(1575年)だというから、心斎橋を架けたのは47歳の時ということになる。長堀の開削事業にも力を注ぎ、同郷の伏見商人たちと協力して橋を架けたようである。

架橋のいきさつからわかるとおり、心斎橋は町橋であった。そのため橋の維持管理は、周辺に住む町人たちに委ねられることになる。

江戸時代の橋はすべからく木橋だったので、しばしば補修が必要だった。川の多い大阪では洪水がたびたび起こったし、木造家屋が密集していたので火災の被害も馬鹿にならない。そのため、架け替え・補修工事は頻繁に行われていたのではないかと思われる。

『菊屋町文書』には、橋の補修工事について詳しい記録が残っている。それによると、維持管理を指揮していたのは、両端の橋詰に店を構える商人たち。それに橋筋に住まう町人たちが加わって、町ぐるみで維持管理に努めていたらしい。

工事期間中は通行止めになるため、工事を予告する看板もちゃんと建てていた。工事中は町代(町内の事務や雑務を担う。町内会の役員のようなものか)が工事現場を巡回し、現場監督の役目を担ったという。

享和2年(1802年)の架け替えでかかった費用は、約20貫だった。米の価格を参考にするなら、20貫はおよそ二千万円。一方、労働者の賃金を参考にすると約1億円になる。物の価値は移り変わるので(今に比べて、昔ははるかに米が貴重であったように)、一概に物価を比較することはできないが、何にせよ20貫が大金であったのは変わりない。

そのため工事費用を工面することは容易ではなかった。撤去した橋は木材として売却し、それも工事費に当てていたようである。

橋詰の商人たちは、工事費用の4分の1を負担した。4軒で4分の1であるから、1軒あたりは16分の1。それでももとが莫大な額なので、たいへんな出費だっただろう。しかし橋に面した角地というのは、人の往来が多く商売に有利な土地だ。橋詰に店を構えることは、商人の誇りだったという。

橋が完成すると、盛大に渡り初め式が行われた。橋には飾り付けがされ、近隣の人々に御神酒や雑煮を振る舞ったり、餅を撒いたりと、たいそうな賑わいだったらしい。

なお、このころの心斎橋は長さ約35m、幅員約4mほどであった。

〈明治時代~〉

心斎橋は明治6年(1873年)に鉄橋化される。ドイツから輸入された弓型トラス橋は、人々の注目を大いに集めた。それまで橋といえば橋脚を設けるのが普通だったが、この弓型トラス橋には橋脚がなかったためである。

橋長36.7m、幅員3.9mと、規模としては江戸時代の木橋に似ていた。

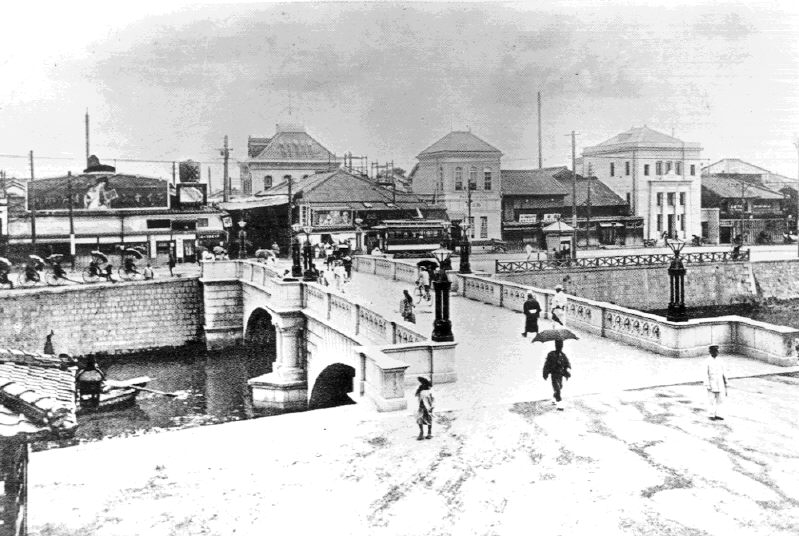

明治時代の心斎橋(大阪市立図書館所蔵)

明治42年(1909年)には、長堀の北岸に市電が敷設されたのに伴い、心斎橋は石造りのアーチ橋へと姿を変える。西欧風の意匠が施されたこの橋は、大阪最大の繁華街であった心斎橋界隈のシンボルとして親しまれた。照明にはガス灯が用いられ、橋の上に建つ8本のガス灯は人々の話題になったようである。

大正時代の心斎橋(大阪市立図書館所蔵)

心斎橋(明治42年~昭和37年)

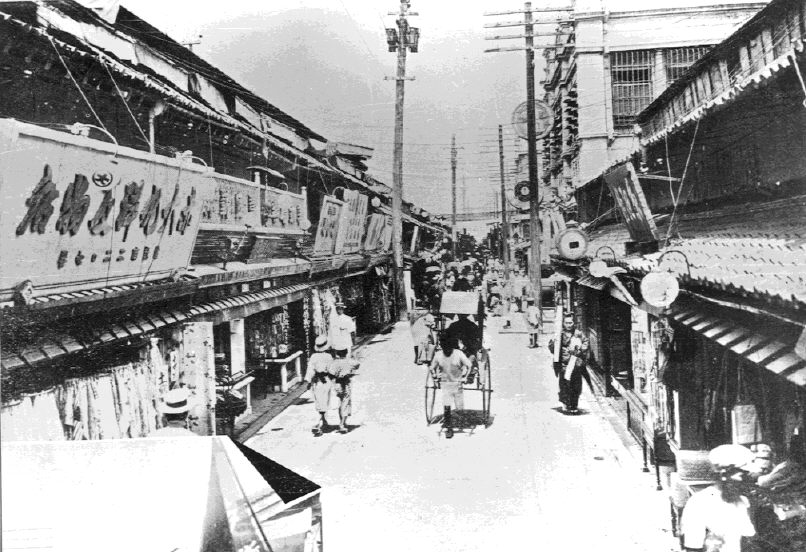

石造りの橋も、戦後には姿を消す。橋が架かっていた長堀川が、戦災の焼却物(空襲で壊された家などだろうか)によって埋め立てられたためである。昭和39年(1964年)には長堀川は完全に姿を消し、それに先立って心斎橋も撤去された。

しかしこの橋は一大繁華街・心斎橋の、ひいては大阪のシンボルで、なんとかして残したいとの声が地元からあがった結果、石造りの欄干は歩道橋に移設されることになった。かつて長堀川があったところに通された道路にかかる歩道橋は、かつての心斎橋の面影を残しながら、昔と変わらず多くの人々が行き交う様子を見守っていたことだろう。

賑わいをみせる心斎橋(大阪市立図書館所蔵)

〈現在〉

石造りの欄干を戴いていた歩道橋は、平成8年(1996年)に地下鉄長堀鶴見緑地線が延伸されたのに伴って撤去された。

これでとうとう心斎橋の往年の面影は消えてしまったかというと、そうではない。翌年にクリスタ長堀(長堀通に沿って建設された地下街)が完成すると、かつて心斎橋が架かっていたのと同じ場所に、石造りの欄干とガス灯が復元されたのである。ちなみにクリスタ長堀は、長堀川の水流をイメージして、天井部がガラス張りになっている。

この「橋」はおそらく、心斎橋に行ったことのある人なら必ず一度は渡ったことがあるだろう。地下鉄心斎橋駅を上がってすぐのところ、心斎橋筋商店街と長堀通が交わる横断歩道である。いつ行ってもたくさんの人々がひしめき合っている場所なので、のんびり周囲を見回しながら信号を渡るなんてことはないかもしれない。しかしちょっと視線を横にやってみれば、レトロな意匠のガス灯と、道路のど真ん中にあるにはやや違和感を覚える橋の欄干がある。長年愛されてきた、かつての心斎橋は今もそこにある。

かつての心斎橋はもう一つ、別の姿で残っている。石造りのアーチ橋に架け替えられる前の、弓型トラス橋である。

明治41年(1908年)に撤去されたこの橋はその後、安治川と尻無川をつなぐ境川運河に移設され、境川橋と名を変える。さらに西淀川区を流れていた大和田川の新千舟橋、鶴見緑地公園内のすずかけ橋と変遷し、現在は緑地西橋として、鶴見緑地公園内にその姿を留めている。

Illustration by Hiroki Fujimoto

〈心斎橋概要〉

初代心斎橋(弓型トラス橋)

明治5年(1873年)竣工、明治41年(1908年)撤去。

その後何度も移設され、名を変えている。

明治41年(1908年)より昭和3年(1928年)までは、境川橋。

昭和3年(1928年)から昭和46年(1971年)までは、新千舟橋。

昭和46年(1971年)から平成元年(1989年)までは、すずかけ橋。

現在は緑地西橋として、鶴見緑地公園内に設置されている。

なお、初代心斎橋といいつつも、新千舟橋であった期間が一番長い。

緑地西橋へは、地下鉄長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅より徒歩16分。鶴見緑地公園内。公園の中心部にある大芝生の広場を西に抜け、西口へ向かう途中に架かっている。

二代目心斎橋(石造りアーチ)

明治42年(1909年)竣工、昭和39年(1964年)ごろ撤去。

その後建設された歩道橋に欄干が移設されたが、これも平成8年(1996年)に撤去される。

現在はかつて心斎橋が架かっていた場所(心斎橋筋と長堀通の交差点)に、欄干とガス灯が復元されている。

地下鉄御堂筋線・長堀鶴見緑地線心斎橋駅よりすぐ。

〈参考資料〉

「大阪の橋」 松村博 松籟社 1992年