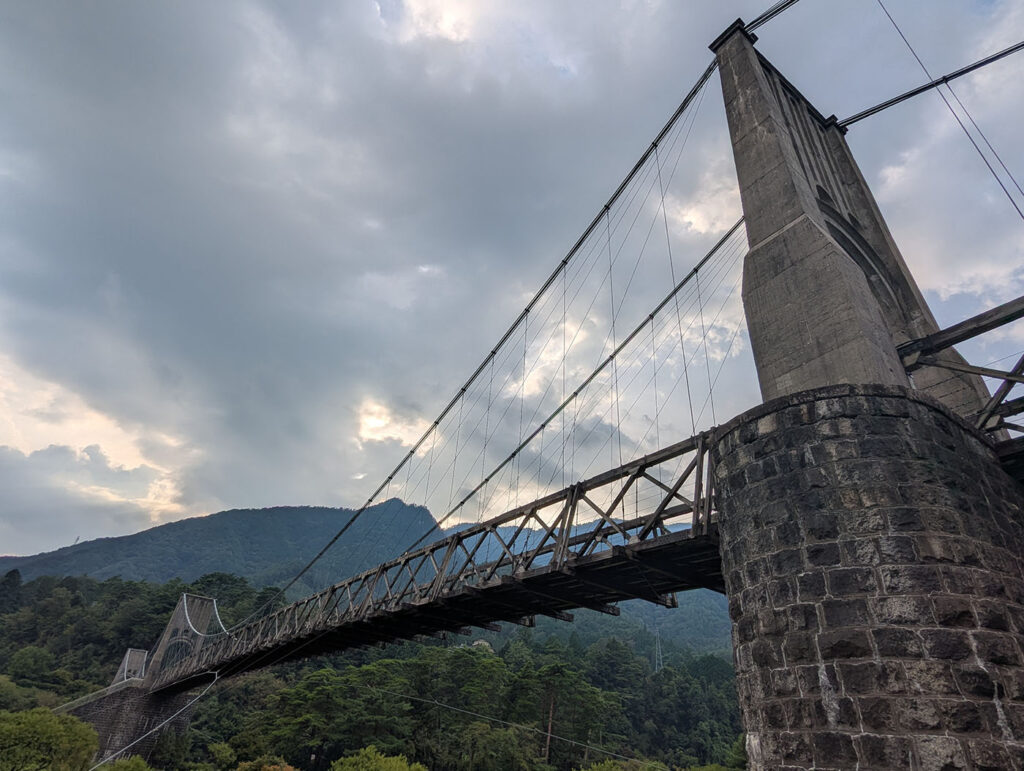

長野県南木曽町。木曽川の清流を見下ろすように、全長247.8メートルの木造吊橋が架かっている。これが「桃介橋」である。

「桃介」とは人の名前だ。福沢桃介―「電力王」と称された実業家の名を冠したこの橋は、大正ロマンの薫り漂う近代化遺産として、今も木曽の渓谷に堂々たる姿を見せている。

福沢諭吉の娘婿が架けた橋

福沢桃介は、あの福沢諭吉の娘婿にあたる人物である。明治末期から電力事業に注力し、木曽川では七つの水力発電所を築いた。当時の日本は電力の黎明期。桃介はこの木曽の地に、日本の近代化を支える電力インフラを次々と構築していった。

桃介橋が架けられたのは大正10年(1921年)から11年(1922年)にかけて。当時、大同電力(現在の関西電力)社長だった福沢桃介が、読書発電所(大正12年完成)建設の資材運搬路として架けたものだ。

つまり、この橋は人が渡るためではなく、トロッコが資材を運ぶために造られた。だからこそ、全長247.8メートル、幅員2.7メートルという堂々たる規模になった。別名「桃の橋」とも呼ばれ、親しまれている。

日本最長級の木造吊橋

桃介橋の構造は独特だ。4径間の吊橋で、橋桁を鉛直方向に吊るとともに、水平方向にも地面からワイヤーで支えた「吊り状構造」になっている。コンクリート主塔、石積みの橋脚、木製の桁で構成され、木造吊橋としては日本でも最長級を誇る。

主塔の高さは約13メートル。橋の上に立つと、眼下に木曽川の清流が流れ、周囲の山々が迫ってくる。大正時代、この橋をトロッコが行き来し、発電所建設の資材を運んだ。電力王の夢が、この橋を通じて実現していったのだ。

廃橋寸前からの復活劇

発電所工事が終了した昭和25年(1950年)、桃介橋は読書村(現在の南木曽町)に寄贈された。以後、地域の生活橋として木曽川の両岸をつなぐ交通の要となり、人々の暮らしを支えた。

ところが昭和53年(1978年)、増水により耐風索が破断。橋の老朽化が進み、廃橋寸前となってしまう。電力王の遺産が消えようとしていた。

しかし地元から保存・活用の声が高まった。「この橋を残さなければ」と。平成5年(1993年)、南木曽町のふるさと創生事業「大正ロマンを偲ぶ桃介記念公園整備事業」の一環として、桃介橋は近代化遺産として復元された。

平成6年(1994年)には土木学会田中賞作品賞を受賞。同年12月、近代化遺産「読書発電所施設」の一部として国の重要文化財に指定された。廃橋寸前だった橋が、国の宝になったのである。

今は誰でも渡れる「大正ロマン」

現在、桃介橋は遊歩道として常時自由に歩いて渡ることができる。無料だ。途中の橋脚からは木曽川の河川敷に降りる階段も設置されており、川辺を散策することもできる。

橋の上を歩くと、木の床がほどよくしなり、足元から木曽川の流れが見える。手すりに触れれば、100年の時を経た木の温もりが伝わってくる。風が吹けば、橋全体が微かに揺れる。

かつてトロッコが資材を運んだこの橋を、今は観光客がのんびりと歩く。電力王・福沢桃介の夢の跡を、誰もが体験できる。それが桃介橋の魅力だ。

南木曽町を訪れたなら、ぜひこの橋を渡ってほしい。木曽川の渓谷美と、大正ロマンの薫りを、全身で感じることができる。

基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 桃介橋(ももすけばし) |

| 所在地 | 長野県木曽郡南木曽町 |

| 完成年 | 大正11年(1922年)9月 |

| 橋長 | 247.8メートル |

| 幅員 | 2.7~3.0メートル |

| 構造 | 木製補剛吊橋(4径間) |

| 主塔高 | 約13メートル(鉄筋コンクリート部) |

| 建設者 | 大同電力(福沢桃介社長) |

| 建設目的 | 読書発電所建設の資材運搬路 |

| 文化財指定 | 国指定重要文化財(平成6年12月) |

| 受賞歴 | 土木学会田中賞作品賞(平成6年5月) |

| 復元年 | 平成5年(1993年) |

| 通行 | 遊歩道として通行可能(無料) |