大阪・新町橋とその周辺

新町橋【大阪市西区】

江戸の吉原、京都の島原に並ぶ大阪の新町

江戸の吉原、京都の島原といえば遊郭として有名だ。このふたつと並ぶ遊郭が大阪・新町にあった。

今の新町は中小企業がひしめく街で、かつての面影は全くないけれど、江戸時代には高級花街としてにぎわっていたらしい。

その新町への交通の便をよくするため、東側の通路として架けられたのが新町橋だ。

江戸時代の新町橋

遊郭のために架けられた橋なので、まずは新町遊郭についてざっと話そう。

新町遊郭が開かれるまで、廓(くるわ)は町のあちこちに点在していた。それらは豊臣秀吉が許可を出したもので、天正11年(1583年)に大阪城の築城が始まった際、各地から集められた武士のために開かれたものだという。

江戸時代に入って松平忠明が大阪城主を任され、二代目将軍秀忠の命で大阪城を再建することになる。

このとき木村亦次郎という人が廓の存続を願い出て、松平忠明から許可を得た。

けれど存続には、条件がひとつ。町中に散らばっている廓を一ヶ所に集めるようにと言われ、木村亦次郎は田畑が広がっていた郊外の一角を開拓し、新しい町をつくった。

それが新町で、なんというか、安直もいいところのネーミングである。

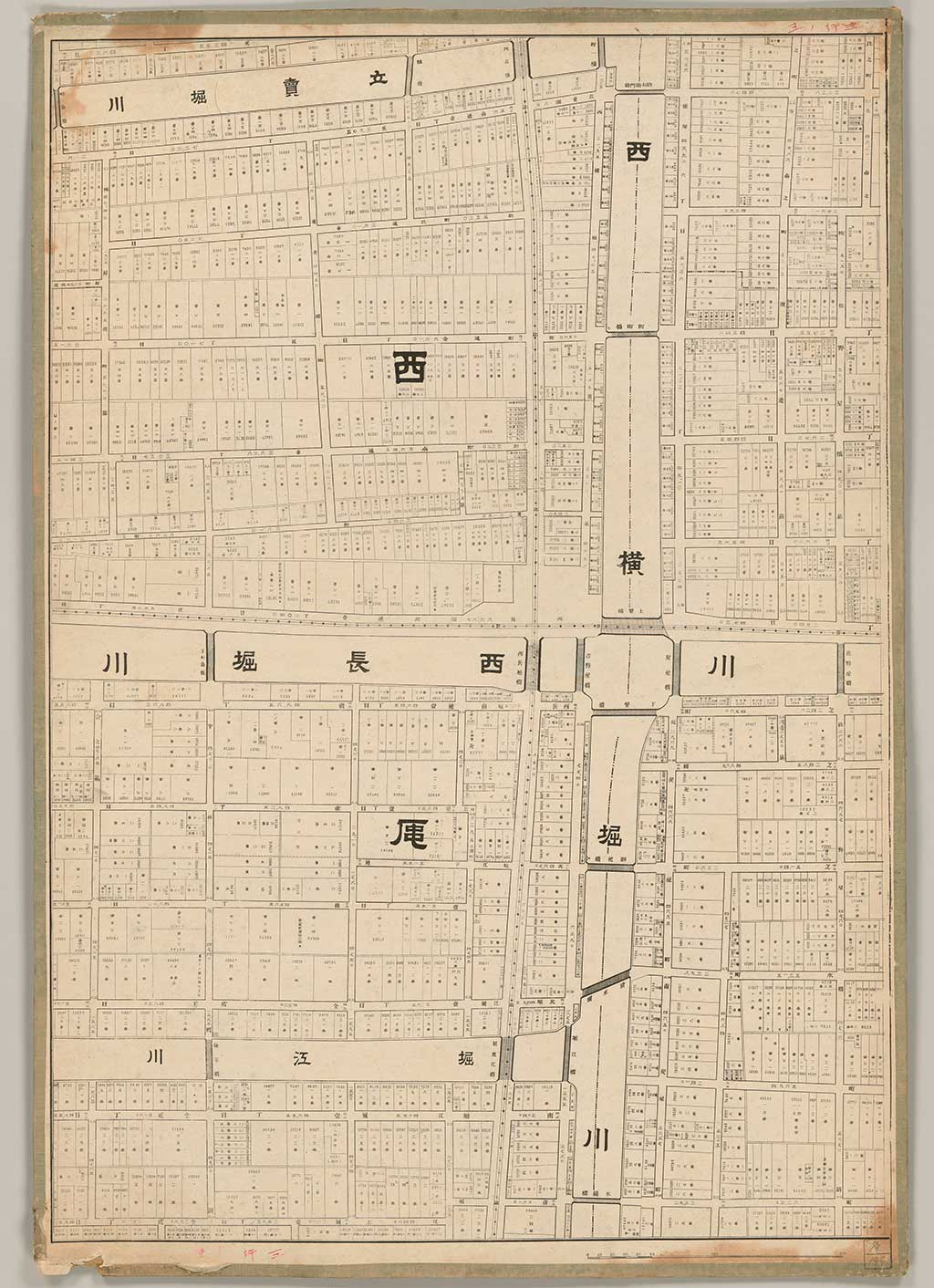

實測大阪地図

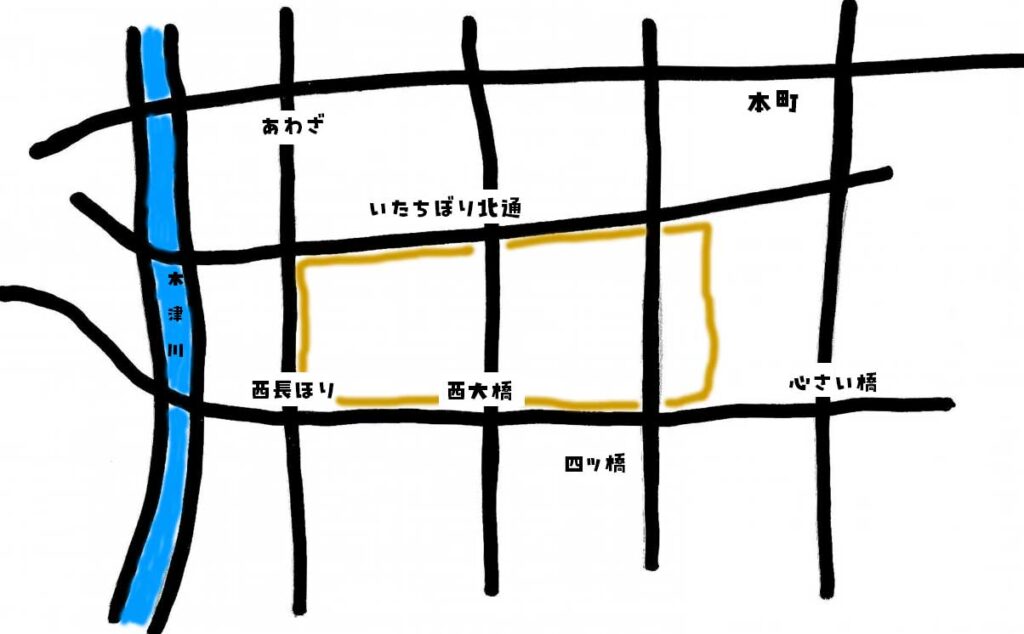

新町遊郭が開かれたのは、寛永7年(1630年)。東に西横堀川、西に木津川、北に立売堀川、南に長堀川と、川に囲まれた一角だった。

今も残っているのは木津川だけだが、西横堀川=阪神高速環状線(四つ橋筋のすぐ東側を通っているもの)、長堀川=長堀通、立売堀川=立売堀として地図上で線を引いてみると、そっくりそのまま新町を囲むことができる。

東側からの入り口、というのはつまり市内からの客が出入りするところで、正門みたいなものだろう。

もとは港側から出入りする西の入り口しかなかったが、東側にも門を開いたことで新町遊郭は繁栄したのだという。新町橋はいわば、その繁栄の礎だ。

ちなみになぜ最初は門がひとつしかなかったのかというと、遊女の逃亡を防ぐためだというから、世知辛いどころの話ではない。

けれど門がひとつきりではあまりに不便だということで、新町橋が架けられたというわけだ。

この東西の門は午後9時になると閉ざされ、以降は誰も出入りすることができなかったという(後に刻限は午後11時に延長される)。

まさに遊郭は、世間から隔離された場所だった。しかし逃亡しにくいということは、逃げるべき時にも逃げられないということだ。

新町遊郭では幾度か火災が発生し、たったふたつの門ではすべての人を逃がすことができずに被害が大きくなったという。

その反省から、避難用として新しい門がいくつも設けられたが、大いににぎわいを見せるのは相変わらず新町橋が架かる門だった。

ちなみに避難用の新門は、非常時以外には決して開けられることがなく、蛤門と呼ばれた。

ぴっちり閉ざされた蛤の口は、焼くとぱかっと開く。つまり、火事のときしか開かないということである。やっぱりどうにもこうにも世知辛い。

新町は瓢箪町・佐渡島町・吉原町・新京橋町・新掘町の五つの町から成り、五曲輪と呼ばれた。新町橋は瓢箪町に架かっていたので、別名をひょうたん橋という。

ということで、ようやく新町橋の話である。

新町橋を渡って西に行くと新町遊郭の東大門があり、橋の東側は道頓堀・心斎橋といった繁華街に続いている。

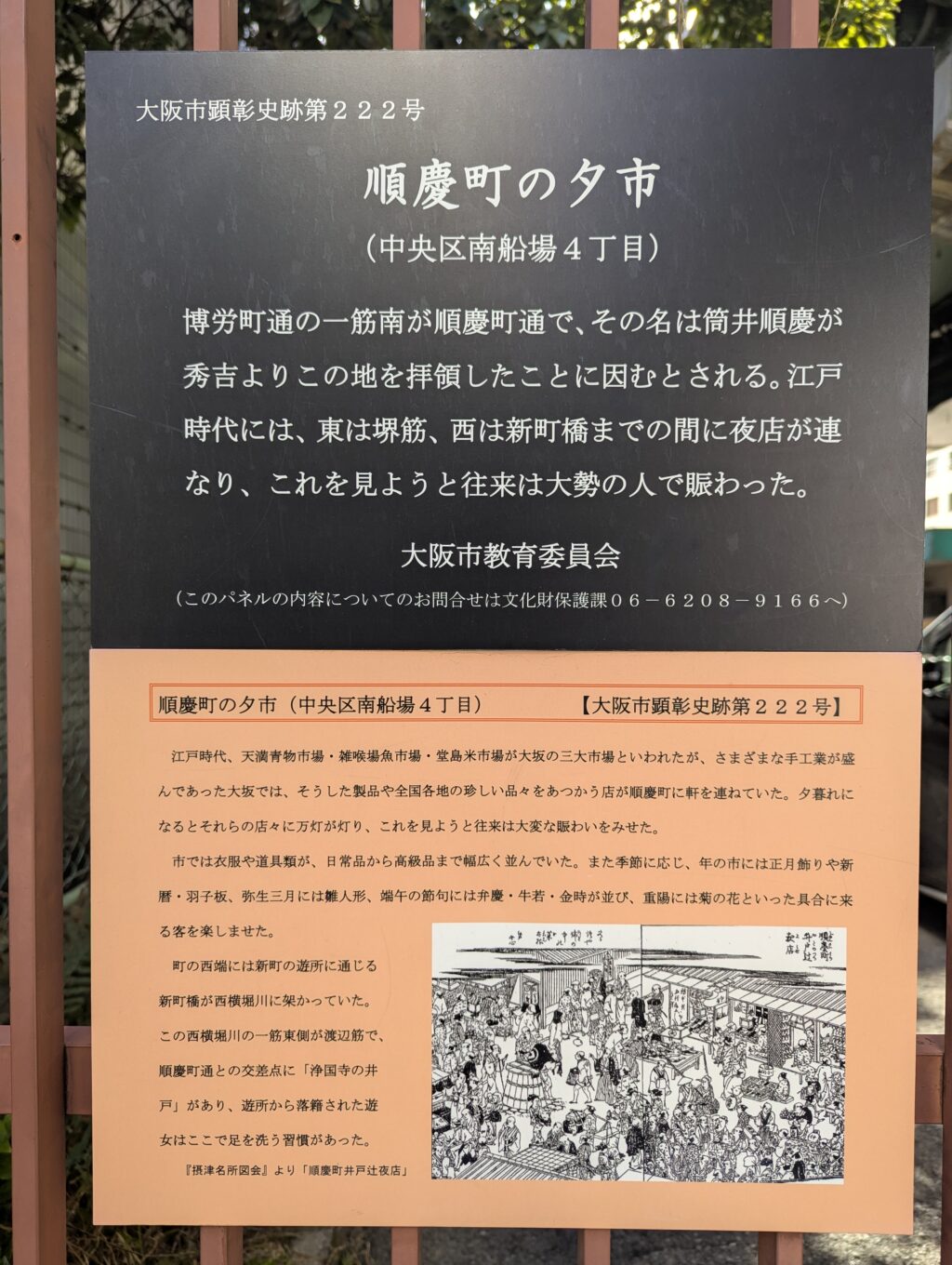

順慶町の夕市(中央区南船場4丁目)

にぎやかな町に挟まれた新町橋もやはりにぎやかで、夜になっても出店が軒を連ねていたという。

順慶町の夕市

博労町通りの一筋南が順慶町通りで、その名は筒井順慶が秀吉よりこの地を拝領したことに因みむとされる。江戸時代には東は堺筋。西は新町橋までの間に夜店が連なり、これを見ようと往来は大勢の人で賑わった。

大阪市教育委員会(看板引用)

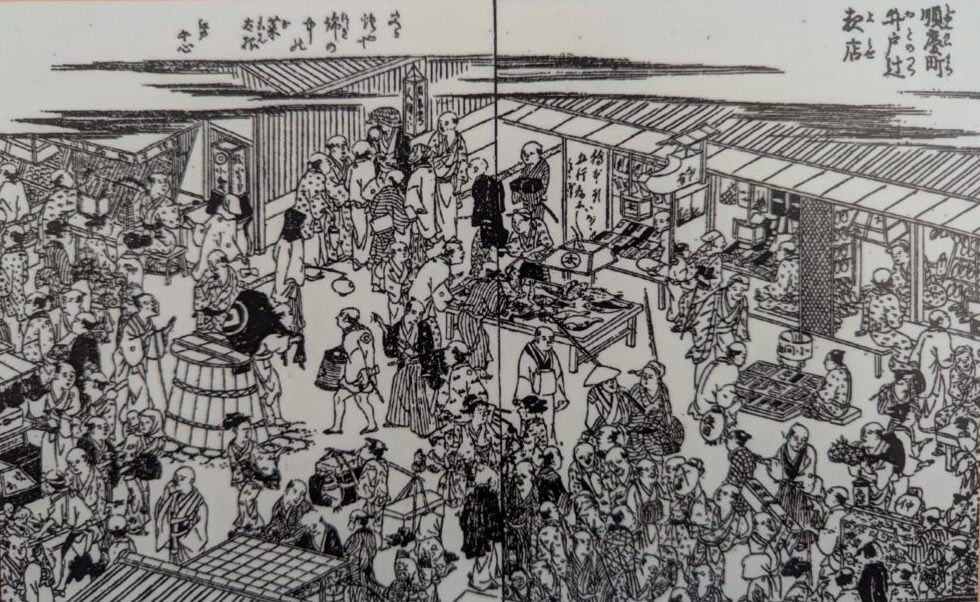

『摂津名所図会』より「順慶町井戸辻夜店」

江戸時代、天満青物市場、雑候場魚市場、堂島米市場が大阪の三大市場と言われたが、様々な手工業が盛んであった大坂では、そうした全国各地の珍しい品々を扱う店が順慶町に軒を連ねていた。夕暮れになるとそれらの店々に万灯が灯り、これらを見ようと、往来は大変な賑わいを見せた。

市では、衣服や道具類が、日用品から高級品まで幅広く並んでいた。また季節に応じ、年の市には正月飾りや新暦・羽子板、弥生三月には雛人形、端午の節句には弁慶・牛若・金時が並び、重陽には菊の花といった具合に来る客を楽しませた。

街の西端には新町の遊所ろに通じる新町橋が西横堀川に架かっていた。この西横堀川の一筋東側が渡辺筋で順慶町通りとの交差点に「浄国寺の井戸」があり、遊所から落籍された遊女はここで足を洗う習慣があった。

『摂津名所図会』より「順慶町井戸辻夜店」(看板引用)

夜店は今日は橋の北側、明日は南側というふうに毎日場所を変えていて、それは橋にかかる負担を均等にするための工夫だった。

人通りがあまりに多いので、夜店の場所を固定してしまうと橋の片側にばかり負担がかかり、橋が傷みやすくなるということらしい。

夜店の重みではなく、行き来する人の重荷で片荷になるというのだから、相当なものだったのだろう。

このころ、新町橋の長さは約33メートル、幅員約3メートル。『摂津名所図会』を見ると、橋の上にも両岸にも人、人、人である。

明治以降の新町橋

新町橋が鉄橋化されたのは明治5年(1872年)。明治3年(1870年)に初めて鉄橋化された高麗橋に次いで二番目だ。おそらく輸入品と思われる鋳鉄製のアーチ橋で、アーチ部分より上の部分は木製だった。

肘木(柱の上に置かれる、桁と軒を支えるための横木)、簓木(横梁)、床版と重ねられ、高欄も木製。手すりを支える束柱の間にはX字に木材がはめ込まれており、このデザインは当時よく用いられていたものらしい。

東京の日本橋や両国橋にも、同様のデザインが見られるという。

なお、橋の反りがあまりに急で歩きにくいということで、3年後には早々に改修工事が行われている。簓木の位置を下げて肘木と一体化させることで、勾配をゆるやかにしたようだ。

この簓木と肘木には装飾的な細工が施されていて、美観に気を配るべき庭園橋ならまだしも、公道に架かる橋にこうした装飾が施されるのは珍しいという。

「新町九軒の桜」は、大阪市立図書館に所蔵されている歴史的な絵図または記録であり、その刊行年月日は不明です。タイトルから、新町地区の桜の風景を描いたものであることが推察され、新町遊郭の九軒(九つの主要な店)の近くに並ぶ桜並木を指している可能性があります。

この資料は、新町が最盛期を迎えていた頃の風景や文化的な雰囲気を伝える貴重な記録であり、当時の華やかな街の様子を垣間見ることができます。

明治に入ってから松島遊郭が開かれたこと、遊女解放令が出されたことで、新町遊郭からは徐々に人が離れていった。

とどめを刺したのは明治33年(1900年)の大火災で、新町の大半が焼失。

これを受けて廓は移転していき、跡地は商業地区として再開発が進められていった。

市街地とのアクセスが良好だったので、機械や金属の卸商、金融機関など様々な企業が進出したようである。

大好きだったドラマ「どてらい男」の舞台も立売堀であった。

新町橋は今までとは違うにぎわいを見せるようになった町の中で、変わらず人の往来を支えてきた。

昭和以降の新町橋

昭和2年(1926年)には火災に強い鉄筋コンクリート製のアーチ橋に架け換えられ、幅員10.9メートルと大幅に拡幅された。

コンクリートの表面は人造花崗岩で飾られ、明るい色合いの橋だったという。

この歴史的記録は、1927年(昭和2年)に刊行され、新たに架け替えられた新町橋の渡り初め式の様子を記録したものです。渡り初め式は、1926年(昭和2年)に完成した鉄筋コンクリート製のアーチ橋の竣工と正式な開通を祝うために行われたと考えられます。

日本の伝統として、こうした「渡り初め」は主要な橋の完成を祝う儀式として行われ、安全な通行と長期的な耐久性を願う意味が込められていました。この資料は、大阪市立中央図書館に所蔵されており、昭和期における新町橋の近代化を伝える貴重な歴史的記録となっています。

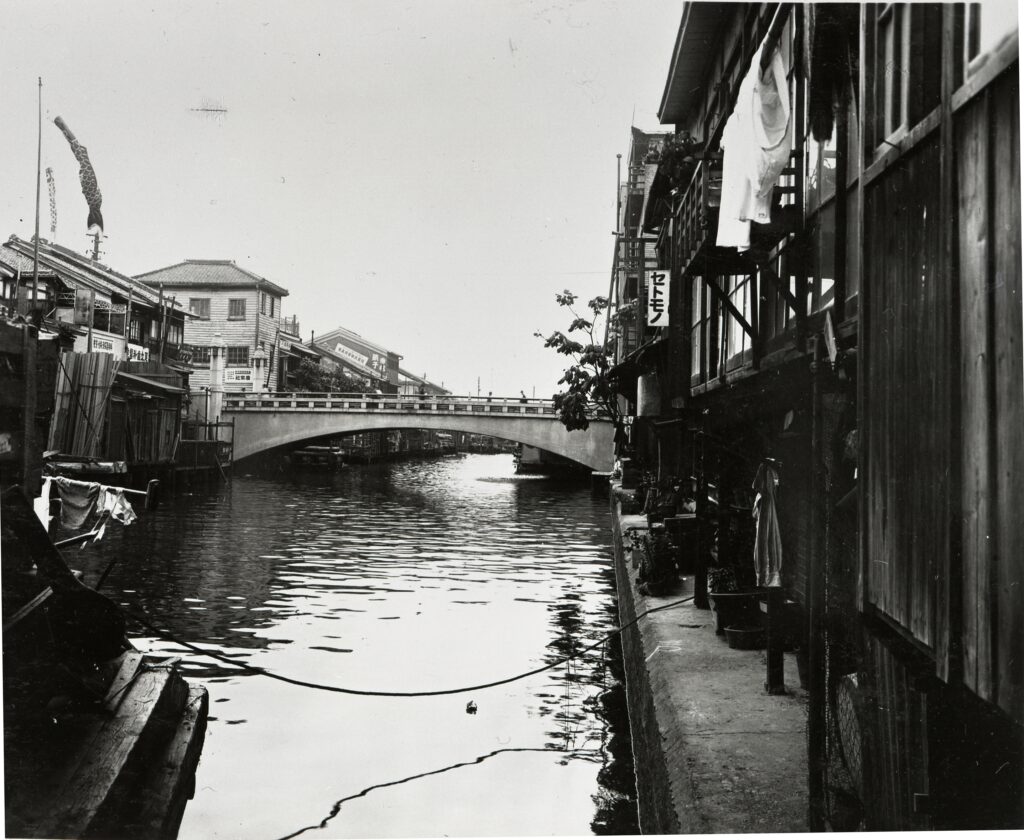

この1937年(昭和12年)に撮影された歴史的写真は、新町橋が西横堀川に架かる第15番目の橋であったことを伝えています。

大阪市立中央図書館に所蔵されているこの写真には、1926年(昭和2年)に旧橋に代わって再建された鉄筋コンクリート製のアーチ橋の姿が記録されています。

戦前の大阪の都市景観を伝える貴重な資料であり、新町橋がかつての遊郭と周辺の商業地区を結ぶ重要な役割を果たしていたことを示しています。

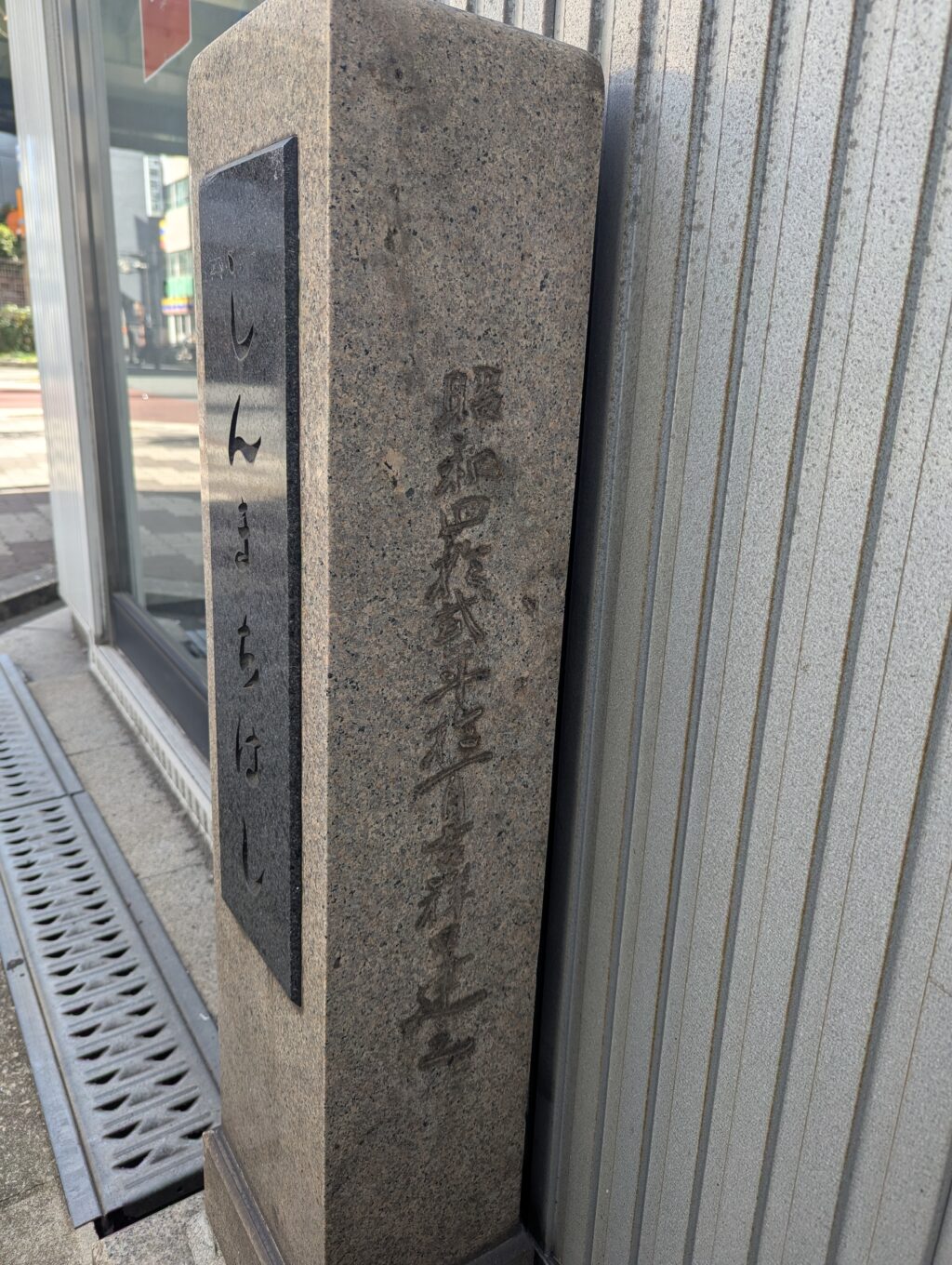

寬文12年(1672)に新町廓中から願い出て許可された橋で、廓の東大門に通じる橋とし賑わったと言われる。東詰は南船場4丁目、西は新町1丁目。西横堀川の第15橋新町橋は、長い歴史を終え借しまれて昭和46年12月埋立てられた。

新町橋も撤去された。今は、阪神高速が通っている。

新町橋の概要

遊郭があった新町は、地下鉄長堀鶴見緑地線西大橋駅・西長堀駅の北側に広がる界隈。新町の東の端は、地下鉄四つ橋線四ツ橋駅が近い。

新町橋の周辺

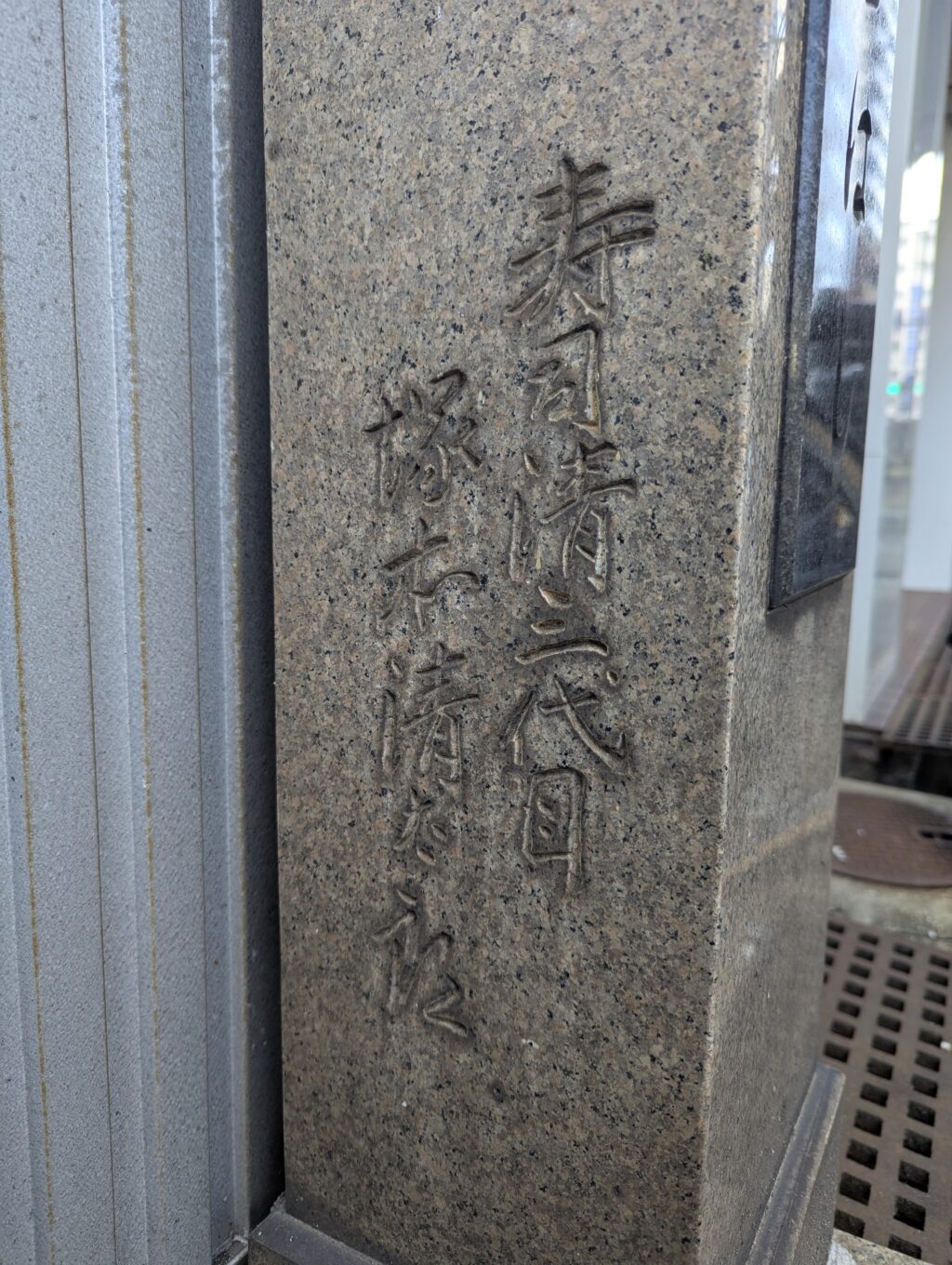

しんまちばし記念標:四つ橋筋東側

新町橋の西側の角にひっそり多々づむ記念標

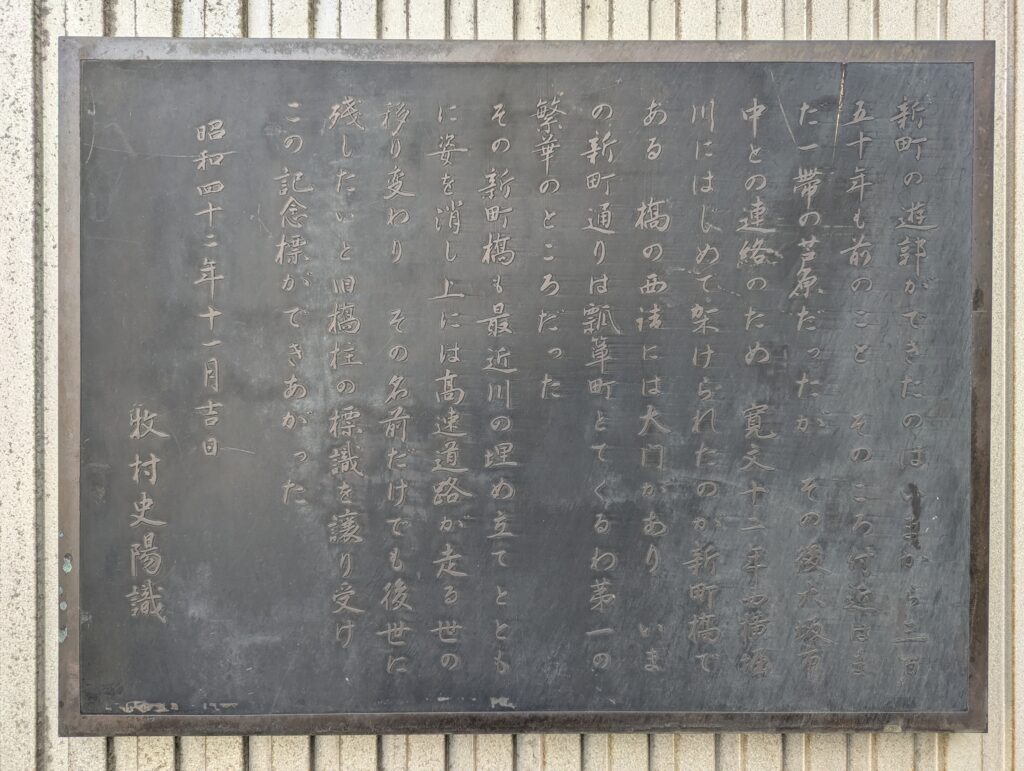

橋の西側には大門があり、今の新町通りは瓢箪町としてくるわ第一の繁華のところだった。

その新町橋も最近川の埋め立てと共に姿を消し、上には高速道路が走る。夜の移り変わり、その名前だけでも後世に残したいと旧橋柱の標識を譲り受け、この記念標が出来上がった。

昭和四十二年十一月吉日

牧村史陽識(説明引用)

モダンな建物が目をひく「長瀬産業大阪本社ビル」:四つ橋筋

[clink url=”https://note.com/daireki/n/n4a76d3399b90″]

長瀬産業株式会社は、1832年(天保3年)に創業し、1917年(大正6年)に設立された化学品専門商社です。

オーガニックビル「小倉屋山本」の本社ビル:南船場4丁目

1993年に老舗昆布商「小倉屋山本」の本社ビルとして竣工した「オーガニックビル」。イタリアの建築家、ガエタノ・ペッシェによるデザイン。

CARBON COFFEE

新町橋から徒歩3分のところに、CAFE GALLERY「CARBON COFFEE」が2025年10月13日にオープン。

「CARBON COFFEE」は福岡からの2店舗目で、アートギャラリーを併設し、スペシャリティコーヒーや軽食を提供します。現在はREDFISH氏の個展を開催中です。

参考資料

「大阪の橋」 松村博 松籟社 1992年

「大阪を古地図で歩く本」 ロム・インターナショナル編 河出書房新社 2016年