木津川橋【大阪市西区】

木津川橋【大阪市西区】

大阪市のど真ん中、都会のオアシス中之島を挟んで流れている川は、北側が堂島川、南側が土佐堀川。このふたつは中之島の西端で合流し、安治川となって大阪湾へと注いでいく。

その合流地点のすぐ手前で、土佐堀川からはまた別に1本、川が南に向かって分かれていく。大正区を囲むようにコの字を描く、木津川だ。

この安治川と木津川に挟まれた三角形の地域を、川口という。普通に町を歩いているとたいして気にならないが、川口の先端、川の合流地点に面しているところに行くと、なるほどここは島なんだなと思う。なみなみと水がたゆたっていて、中之島の景観とはまた違う風情で、大阪が水の都であることを感じさせる。

ごうごうとトラックが行き交う国道29号線、その真上を走る高速道路、川の交差点に面して建つ大阪中央卸売市場の、無骨で大きな建物。川は今でも、物流を支えるひとつの要素なんだろう。

その川の合流地点に架かっているのは船津橋・瑞建蔵橋・昭和橋というのだけれど、ここで取り上げるのはそのどれでもない。これだけ話しておいて、という感じだが。

何を言いたかったのかというと川口がどういう場所なのかということで、話のメインはその川口……川口居留地に架かっていた、木津川橋である。

【江戸時代】

木津川橋が架けられる前、木津川には亀井橋が架かっていた。木津川に隔てられた、江之子島と戎島(現在の西区本田のあたり)をつなぐ橋である。

木津川は船の往来が多く、外洋をわたる大型船も行き来していたので、橋をかけるのがたいそう難しかった。橋があると大型船が川を通れなくなるし、かといって船の邪魔にならないように橋を高く上げると人が渡るのに苦労する。工事だって大変だろう。そういうわけで木津川には橋が少なかったのだけれど(ちなみに今でも少ない。橋の代わりに渡し船が通っている場所もある。平成の、大都会で、渡し船。とてもミスマッチな感じがするが、通勤通学に重宝されている)、それでも亀井橋が架けられることになったのは、川口に幕府の船番所(御船手)が設置されていたからだと考えられている。

御船手は老中の支配下にあり、諸国からやってくる船の監視に加えて、琉球・朝鮮などの使節をもてなしたり、西国大名が来阪する際の休憩所を提供したりという役目も担っていた。奉行屋敷は3.6ヘクタールもの広大な敷地を持っていたというから、かなりの存在感があったことだろう。

川口の御船手が設置されたのは、元和6年(1620年)。亀井橋は元禄年間(1688?1703)の初めごろに架けられたものと思われる。

明治時代

川の上流にありながらも大型船が行き交い、にぎわっていた川口は、明治維新に際して大阪港が開かれることになると、外国人居留地として整備が進められていく。慶応4年(1868年)5月の開講に向けて川口運上所(税関)が設けられ、また川口の土地は外国人に競売にかけられる。イギリス・アメリカ・ドイツ・フランス・オランダ・ベルギーなどから来日した人々が居住し、川口は洋館が建ち並ぶ異国情緒あふれる町に変貌した。洋服や洋食、時計やランプ、オルガンなどは川口から畿内に広まっていったそうだから、文明開化の最先端を行く土地だったのだろう。ちなみに川口の周辺には清国から渡ってきた人々が多く住んでいて、中華料理も川口を起点に広まっていったという。

そうして整備が進む川口に架けられたのが木津川橋で、当初は新大橋と呼ばれていた。慶応4年8月の日付がある版画の中に、すでに新大橋の名が残っている。ちなみに慶応4年は明治元年と同じで、9月8日までが慶応、それ以降は明治である。

新大橋は木桁の橋で、川口と江之子島をつないでいた。江之子島は木津川と百間堀川に挟まれた小さな島で、今も地名を残している。

明治5年(1872年)、江之子島への大阪府庁移転が決まる。初代の府庁は西町奉行所跡(本町橋の東詰。現・マイドーム大阪)に建設され、大正15年(1926年)には江之子島から現在の大手前に移設された。この2か所に比べると江之子島は大阪市の中心からいささか外れている。もし今江之子島に府庁でなくとも何かしらの庁舎を建てると言われたら、「何で?」と思うだろう。けれど二代目の庁舎がそこに建てられたのは当然ながら理由があって、開かれた大阪港を軸に大阪が発展することを期待したのだろうと思われる。水運、というよりは貿易だろう。海側の地域が大阪をいっそう盛り上げてくれるものと、府庁も西に出向いていったわけだ。

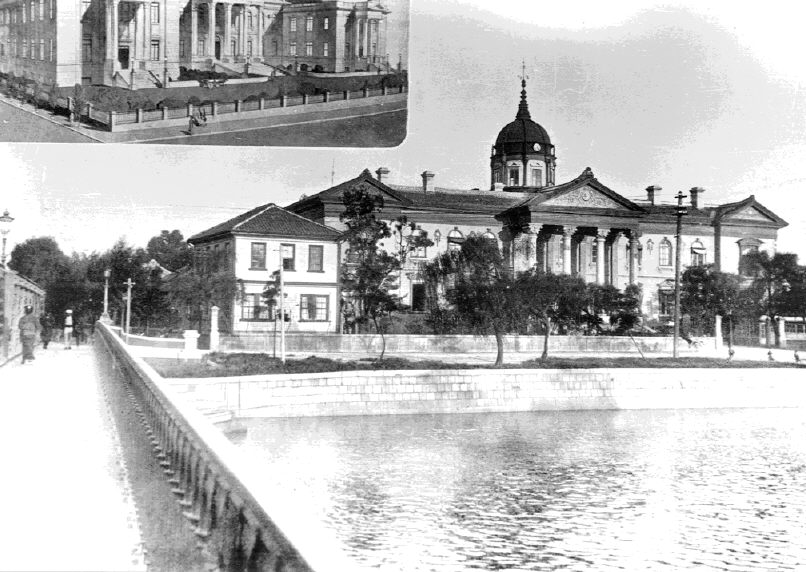

府庁はイギリス人のウォートルスが設計したもので、中央にドーム屋根、正面玄関にはギリシャ風の大円柱が設けられた西洋建築だった。

大阪府庁江之子島(大阪市立図書館所蔵)

府庁に通じる橋は、木津川に架かる木津川橋と、百間堀川に架かる雑喉場橋(ざこばばし)。この2本はいち早く鉄橋に架け換えられ、雑喉場橋は明治8年(1875年)、木津川橋も明治9年(1876年)には工事が完了する。歩道と車道をきちんと区別したつくりになっていたのは木津川橋が初めてで、これは居留地に通じる橋であることを考慮したものであるらしい。なお、車道といっても当時の主流は馬車である。

新しい木津川橋は橋脚が鉄製だったので、洪水にも負けない強い橋のはずだった。けれど結局、明治18年(1885年)の大洪水で破壊されてしまう。

この時の大洪水は、中之島界隈の橋をほぼ全てなぎ倒してしまうくらい凄まじいものだった。木津川橋も洪水で流失したというよりは、洪水で壊された橋によって壊された、というのが正しい。中之島の東部に架かる難波橋が破壊され、その流木材が木津川橋まで流れてきたのだ。難波橋から木津川橋まではそれなりに距離があるし、間にはいくつも橋が架かっている。なのに難波橋の流木材が木津川橋をぶち壊したのは、難波橋より下流に架かる橋がすでに壊れてなくなっていたからだ。そのため難波橋だった木材たちはストレートに中之島の西端に至ると、そのまま木津川に流れ込み、木津川橋から亀井橋、大渉橋、松島橋、千代崎橋と、順々に破壊していった。

木津川橋はしばらく仮橋でしのいでいたけれど、洪水であまりに多くの橋が壊されたものだから、これは早くしっかりした鉄橋に架け換えないといけないということになって、早々に鉄橋として再建されることになる。最初に鉄橋化に着手した5本の橋の中に木津川橋も入っており、工事が始まったのは明治19年(1886年)。材料の輸入が滞って工事が中断されることもあったが、明治21年(1888年)6月には無事完成した。この時、木津川橋は長さ75.3メートル、福音10.4メートル。

鉄橋化された5本というのは、浪華三大橋のうち天満橋と天神橋、大阪駅からまっすぐ南に伸びる四つ橋筋に架かる渡辺橋と肥後橋、そして木津川橋だった。こうして並べてみると、いかに木津川橋が重要視されていたかがわかるだろう。現在は、大阪のメインストリートは御堂筋でそこに架かる橋は大江橋と淀屋橋だし、木津川界隈は大阪市の中心とは言えないけれど、当時はこれら5本が最重要視すべき交通の要だったのだ。

大正2年(1913年)、市電第三期線事業に伴って、木津川橋はまた架け換えらえる。

市電事業は交通の便を整えると同時に、道路を拡張するという目的も兼ねていた。靱本町線として整備された道路は、川口から阿波堀北通、本町通を経て谷町3丁目へ至るルートで、21.8メートルの幅員が確保された。よって木津川橋も幅員が21.8メートルとなり、大きく拡幅された。長さはさほど変わらない72.7メートル。なおこの時に百間堀川の江之子島橋、西横堀川の信濃橋が新設され、東横堀川の本町橋が架け換えられた。

市電事業はインフラ整備の側面が強かったので、あまり景観にこだわらないシンプルな橋が多かった。けれど木津川橋と、同じ路線上にある本町橋には、ギリシャ風を思わせる衣装が施されていた。花崗石(かこうがん)製の橋脚に施された石柱を模した装飾は、江之子島の大阪府庁の玄関に建つ大円柱に倣ったものと思われる。地域の景観に配慮したデザインだ。

現在

木津川橋の上流、最初に述べた川の合流地点のところには昭和7年(1932年)、昭和橋が架けられる。下流には木津川大橋がかかり、市電も廃止されると、木津川橋の重要性は下がっていった。

けれど木津川に架かる橋が少なく、地元民には必要な橋であることにはかわりない。そのため昭和41年(1966年)には、高潮対策のため架け換え工事が行われる。西大阪一帯は地盤沈下の影響が大きく、放っておくと高潮の被害を受けやすかったのだ。現在の木津川橋は、この時に架けられたものである。

ちなみに、かつて木津川橋を重要なものとしていた大阪府庁は、先に述べた通り大正15年(1926年)に大手前に移転する。その跡地には工業奨励館が建てられた。さらに昭和13年(1938年)には付属棟として工業会館を併設。現在は江之子島文化芸術創造センター(enoco)として、文化活動の拠点となっている。

〈木津川橋概要〉

橋長:75.55m

幅員:21.60m

形式:桁橋

完成:昭和41年

行政区:西区

河川名:木津川

地下鉄中央線阿波座駅から東へ行ってすぐ。

参考資料

「大阪の橋」 松村博 松籟社 1992年

「大阪を古地図で歩く本」 ロム・インターナショナル編 河出書房新社 2016年