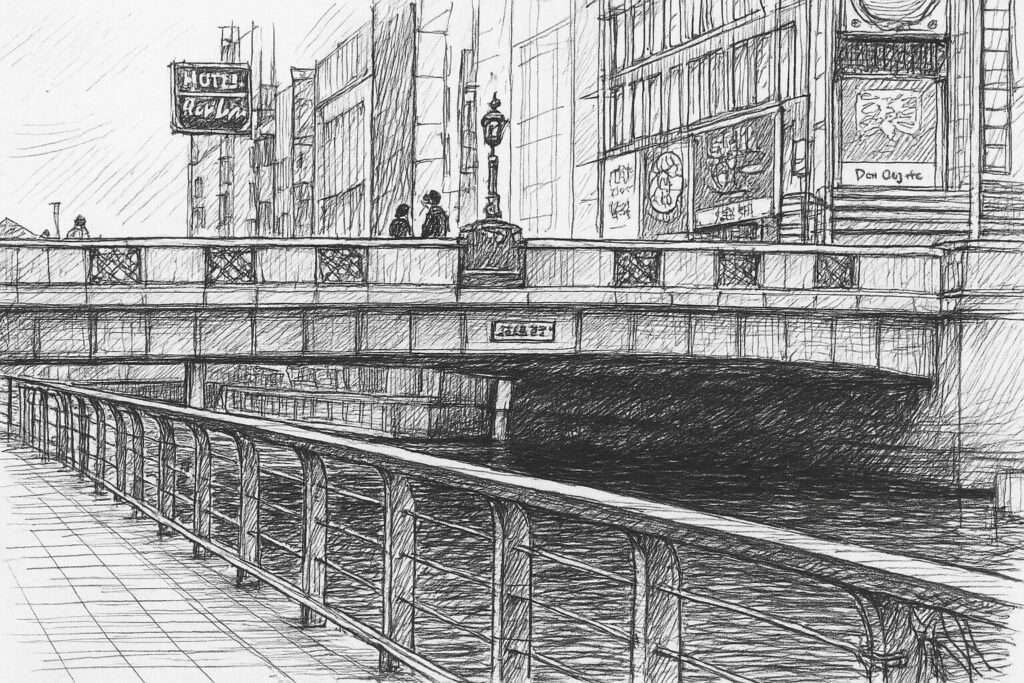

道頓堀橋【大阪市中央区】

江戸時代の道頓堀橋 安井道頓が私費で着手

1612年、安井道頓が私財を投じて南堀河(のちの道頓堀川)の開削に着手した。大阪の未来を思い描き、土を掘り進めた道頓は、志半ばで戦に倒れた。しかしその遺志は、従弟の安井道卜に引き継がれ、川はついに完成し、「道頓堀」と名付けられた。

やがて幕府の直轄領となり、市街地の整備が進むと、1619年から周辺の町づくりが始まった。1626年ごろには南岸に芝居小屋が立ち並び、道頓堀は賑わいを見せる芝居町として繁栄していった。

江戸後期になると、弁天座、朝日座、角座、中座、竹本座といった芝居小屋が川沿いに並び、歌舞伎や人形浄瑠璃の華やかな舞台が人々を魅了した。道頓堀は演劇文化の中心地として、全国にその名を響かせる存在となったのである。

明治時代の道頓堀橋 芝居小屋と西洋建築が織りなす夢の街角

明治の世になると、近代化の風が道頓堀の街にもそっと吹き込んだ。川沿いには西洋の香り漂う建物や洒落た施設が建ちはじめ、古き良き芝居小屋の灯りと混じり合い、どこか夢のような景色を描き出していた。

人形浄瑠璃や演劇の賑わいは変わらずに続きながらも、街は少しずつ装いを変え、市民が憩うレジャーの場としての顔を見せるようになっていった。

芝居の余韻に浸る人々を迎える茶屋の暖簾、大阪の味わい深い料理が集まる店々……道頓堀はやがて、“食い倒れ”の名にふさわしい、賑やかで情緒あふれる街へと育っていったのである。

大正時代の道頓堀橋 大阪松竹座の誕生と文化の隆盛

大正時代になると、都市化の波はいっそう勢いを増し、道頓堀の街はさらに華やかさを纏うようになった。カフェや洋食屋が次々と姿を現し、街角にはモダンな風情が漂い始める。

芝居小屋や劇場に加え、映画館までもが建設され、道頓堀は“エンターテインメントの中心地”としての輝きを強めていった。

そしてこの時代、関西初の洋式劇場「大阪松竹座」が1923年に誕生し、道頓堀は文化発信地としての地位を揺るぎないものにしたのである。

昭和以降の道頓堀橋 御堂筋とともに生まれ変わる道頓堀橋

1936年(昭和11年)、御堂筋の拡幅にあわせて道頓堀橋は新たに架けられた。三径間連続鋼鈑桁橋として、地下鉄御堂筋線と一体で設計され、大阪市内随一の広幅員を誇る橋となったのである。

昭和に入ると、巨大ネオンやグリコの看板、カニ道楽の立体看板などが次々と現れ、道頓堀は「エネルギッシュな繁華街」としての姿を鮮明にしていった。

戦後、空襲による傷跡も残ったが、再建と都市整備を経て、この街の賑わいは途絶えることなく受け継がれてきた。

平成に入ると、「とんぼりリバーウォーク」や観光船クルーズが整備され、道頓堀はあらためて大阪を代表する観光地として、その魅力を輝かせているのである。

道頓堀橋の基本情報・スペック

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 道頓堀橋(どうとんぼりばし) |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区 |

| 交差物 | 道頓堀川 |

| 用途 | 道路橋 |

| 路線名 | 御堂筋(国道25号) |

| 橋長 | 38.2m |

| 幅員 | 43.6m(大阪市内最大級) |

| 構造形式 | 三径間連続鋼鈑桁橋 |

| 材質 | 鋼板 |

| 竣工 | 1936年(昭和11年) |

| 備考 | 地下鉄御堂筋線と一体構造、都市計画事業での架橋 |

まとめ

- 道頓堀橋は江戸時代の都市開発と芝居文化の中心地を背景に誕生し、近代化・都市高速道路・地下鉄開通を経て現代も“ミナミのランドマーク”として人々を魅了しています。

- 幅43.6mという壮大な橋梁サイズと活気あふれる周囲の景観は、歴史と現代性が融合した大阪らしい空間と言えるでしょう。

- 1612年、安井道頓が私費で南堀河(のちの道頓堀川)の開削に着手。1615年、道頓の戦死を受け、従弟の安井道卜が工事を引き継ぎ道頓堀川が完成し、「道頓堀」と命名された。

- 幕府による直轄領化と市街地拡張策により、1619年から周辺の町づくりが開始され、1626年ごろには芝居小屋が南岸に集まり、やがて道頓堀は「芝居町」として繁栄。

- 江戸後期には歌舞伎、人形浄瑠璃の五座(弁天座・朝日座・角座・中座・竹本座)が立ち並び、演劇文化の中心地として名声を博した

- 明治時代に入ると、近代化の波が押し寄せ、道頓堀地域には西洋風建築や施設が登場し始める。

- 演劇や人形浄瑠璃の人気は続きつつも、都市改良や交通発展によって市民のレジャー空間としての性格も強まる。

- 地域には多くの芝居小屋や茶屋、美味しい大阪の食文化が集まり、“食い倒れ”のまちとしても発展。

- 大正時代は都市化がさらに加速。カフェや洋食屋などが登場し、道頓堀の町並みが華やかさを増した。

- 芝居小屋、劇場に加え映画館も建設され、道頓堀は“エンターテインメントの中心地”としての存在感を高める。

- この時代に、関西初の洋式劇場「大阪松竹座」(1923年)が道頓堀に誕生し、文化発信地としての地位が確立する。

- 1936年(昭和11年)、御堂筋の拡幅と共に道頓堀橋は新設。三径間連続鋼鈑桁橋となり、地下鉄御堂筋線と一体設計で大阪市内随一の広幅員橋として架橋。

- 昭和以降、巨大ネオンやグリコ看板、カニ道楽の立体看板など「エネルギッシュな繁華街」としてのイメージを確立。

- 戦後は空襲による被害もあったが、再建と都市整備により現在の道頓堀の賑わいが続く。

- 平成以降は「とんぼりリバーウォーク」や観光船クルーズで大阪を代表する観光エリアとして再評価されている。