富山新港に悠然と架かる新湊大橋は、単なる交通インフラの枋組みを超え、古代から続く射水の地の歴史的変遷を物語る象徴的な存在である 。

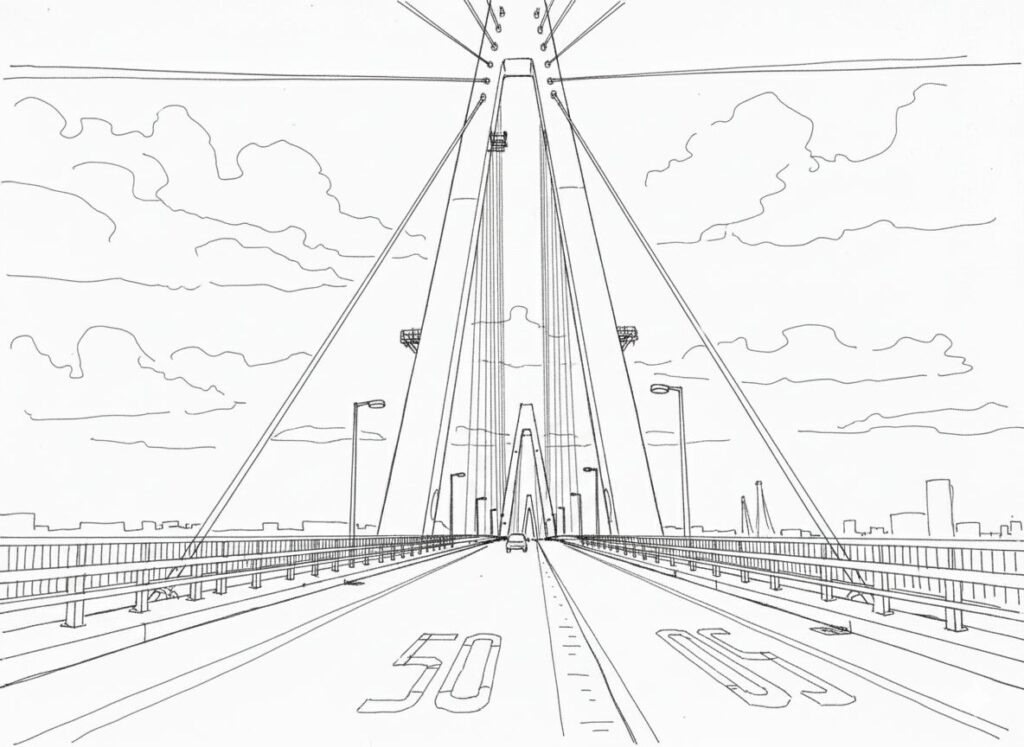

全長600メートル、海面からの高さ47メートルを誇るこの日本海側最大の斜張橋は、1967年の港口分断から約45年の時を経て、2012年9月23日に開通し、分断された地域の絆を再び結び直した 。

江戸時代以前-奈呉の浦と放生津の繁栄

新湊大橋が架かる地は、奈良時代に越中国国主大伴家持が万葉集で「奈呉の海」「奈呉の浦」と詠んだ放生津潟と呼ばれる周囲約6キロメートルの美しい潟湖であった 。

鎌倉時代には越中守護所である放生津城が置かれ、室町時代の1493年には明応の政変を避けた室町幕府10代将軍足利義材が放生津城主神保長誠の手引きで下向し、越中公方として5年間にわたり幕府政権を樹立した歴史的な舞台でもある 。

この時代の放生津は既に重要な政治・軍事拠点として機能していた 。

江戸時代-北前船の寄港地としての隆盛

江戸時代に入ると放生津は加賀藩領となり、北前船の重要な寄港地として大きく発展を遂げた 。

放生津を拠点とした船主たちは、大阪へ年貢米を運び、帰りには木綿や古着、瀬戸内からの塩、山陰からの鉄を積んで戻る西廻り航路の要衝として活躍した 。

特に綿屋家に代表される廻船問屋は、最初は漁具用の藁を商う仕事から始まり、やがて加賀藩から船舶所有の許可を得て年貢米輸送業へと発展し、これが北前船航路の基盤となった 。

この時代の放生津は越中屈指の海運拠点として、日本海海運の黄金時代を支えた 。

明治・大正時代-近代漁業への転換期

明治時代に入ると放生津町は新湊町へと改称され、北前船による海運業が衰退する一方で、漁業の近代化が急速に進展した 。

明治から大正時代にかけて定置網漁法は大幅に改良され、在来のワラ網から麻の細目糸網への転換により大型化が実現し、明治41年には新網導入による大漁を記録した 。

また、北前船業の衰退に伴い新湊の企業家たちは北洋漁業へと事業を転換し、明治37年には新湊遠洋漁業生産組合が設立された。

オホーツク海やカムチャッカ沿岸でのタラ・サケ・マス漁業、さらには北海道でのニシン漁やイカ漁にも積極的に進出することになったのだ 。

昭和以降-富山新港建設と地域分断から架橋実現まで

昭和時代に入ると新湊の歴史は大きな転換点を迎えた 。

昭和36年、富山県は商工業発展のため富山新港建設に着手し、昭和42年11月に港口部を開削して道路と富山地方鉄道射水線を分断、翌昭和43年4月21日に富山新港として開港した 。

この港口分断により、東岸の堀岡地区と西岸の越の潟地区のアクセスが完全に遮断され、住民は大きく迂回する国道415号線の利用や県営渡船での移動を余儀なくされた 。

昭和57年には両岸住民と旧新湊市が「富山新港港口連絡橋建設促進期成同盟会」を設立し、30年にわたり連絡橋建設を粘り強く要望し続けた 。

平成14年11月についに着工された新湊大橋は、総工費約494億円をかけて建設され、平成24年9月23日の開通により半世紀近く分断されていた地域の絆が再び結ばれることとなった 。

基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | 新湊大橋(臨港道路富山新港東西線) |

| 所在地 | 富山県射水市 |

| 橋梁形式 | 2層構造斜張橋 |

| 全長 | 3.6km(東西アプローチ部含む)、主橋梁部600m |

| 主塔高さ | 127m(海面より) |

| 海面からの高さ | 47m |

| 最大支間長 | 360m |

| ケーブル本数 | 72本 |

| 総工費 | 約494億円 |

| 着工年 | 平成14年(2002年)11月 |

| 開通年 | 平成24年(2012年)9月23日(車道部) |

| 歩行者道開通 | 平成25年(2013年)6月16日 |

| 管理者 | 富山県富山新港管理局 |