日本最長の商店街との関係

天神橋は大阪天満宮への参拝路として重要な役割を果たしてきた。橋の北側には日本最長の商店街として知られる天神橋筋商店街が広がり、全長約2.6キロメートルにわたって約600店舗が軒を連ねている。

天神橋【大阪市北区】

中世:天神橋の歴史:架橋の経緯と由来

織田信長による大阪天満宮の焼き討ち

天神橋が架けられたのは文禄3年(1594年)と考えられている。

それ以前の元亀元年(1570年)、織田信長が石山本願寺討伐を行った際、大阪天満宮も焼き討ちにされ、その所領も没収された。

この背景には、天満宮の会所支配人であり、連歌所宗匠でもあった大村由己(ゆうこ)に、石山本願寺と内通しているという疑いがかけられたことがあった。

豊臣秀吉の時代と大村由己の復権

信長の死後、豊臣秀吉の時代になると、大村由己は連歌衆として大阪城に出入りするようになった。そして文禄3年(1594年)、謡曲『吉野詣』を著し、その功績により秀吉から恩賞を賜ることとなる。

その際、由己は天満宮の所領を復活させるよう願い入れ、これが認められた。

天神橋の架橋と由来

所領の復活に感謝した天満宮の社家は、大村由己に礼をしようとした。しかし、由己はそれを辞退し、代わりに大川に新しい橋を架けることを願い出た。こうして、天神橋が架けられることとなった。

当初、この橋には特定の名前がなく、単純に「新橋」と呼ばれていた。しかし、次第に天満宮が管理する橋ということで、「天神橋」と呼ばれるようになったとされている。

江戸時代の天神橋

大阪の徳川支配と天神橋の管理

元和2年(1616年)、大阪が徳川の支配地となると、大坂三郷の一つである天満組が天神橋の管理を担った。つまり、住民組織が橋の維持を行っていた。

天神橋の公儀橋指定とその重要性

天神橋は、大阪の中心部である上町台地と大川以北を結ぶ重要な交通の要であり、地域の発展とともに重要性が増した。その結果、公儀橋として幕府の管理下に置かれることとなった。

嘉永3年(1850年)の渡初め神事

嘉永3年(1850年)に橋が改築された際には、渡初め神事が厳かに執り行われた。『摂津名所図会大成』には、「左右の欄干に幕を張り」「三方に供物を盛り、幣帛を立て」「公よりも東西の公吏見分ありて厳重なり」と記され、格式高い儀式であったことが窺える。

戦時における天神橋の重要性

天保8年(1837年)の大塩平八郎の乱の際、幕府はいち早く天神橋を壊し、反乱軍の進軍を阻止しようとした。このことからも、天神橋が戦略的に重要な橋であったことがわかる。

大阪三大橋としての天神橋

天神橋は、天満橋・難波橋とともに「三大橋」と称され、大阪最大級の橋の一つであった。貞享年間の治水工事で川幅が広がったため、天神橋も延長され、最長時は137間4尺(約250m)に達した。幅員は天満橋の方が広く、橋の反りも約4.5mと急勾配だった。

天神橋と火災・洪水の被害

大阪は川が多く、洪水の被害に見舞われることが多かった。また、家屋が密集していたため火災も頻発し、天神橋も幾度となく焼失している。享保9年(1724年)の妙智焼では、天神橋の約半分(58間)が焼失し、公儀橋12本のうち9本が被害を受けた。

天神橋の架け替えと維持管理の苦労

貞享3年(1686年)に架け替えられてから明治21年(1888年)に鉄橋化されるまでの約200年間で、少なくとも13回の架け替えや修復が行われた。洪水や火事がなくても、木橋は鉄橋に比べて脆く、維持管理には多くの苦労があった。

橋の損傷を防ぐための規制

公儀橋12本では、牛馬や車の通行が禁止されていた。橋の傷みを抑えるため、露店の出店も禁止され、べか車の使用も制限された。

天神橋の修繕費の捻出策

公儀橋の修繕費は当初、大坂金蔵から賄われていたが、明和4年(1767年)には商人・塚口屋七兵衛が資金調達を担った。彼は旅籠屋の株を貸し出し、その収益を橋の修繕費に充てるという方法を採用し、幕府の許可を得て公儀橋11本の管理を請け負った。

天神橋の事故と安全管理の必要性

橋の維持管理は安全面からも重要であった。天保3年(1832年)の天神祭では、天満市場の地車を担ぎ出す際に天神橋の一部が崩落し、13名が死亡する事故が発生している。このような事故が起こるたびに、橋の安全性が問われた。

明治時代の天神橋

明治時代の天神橋 (大阪市立中央図書館所蔵)所収

かように維持管理が大変だった木橋は、明治に入って順次鉄橋に架け替えられていく。その動きを加速させたのが、明治18年(1885年)の大洪水だった。

明治時代の天神橋 (大阪市立中央図書館所蔵)所収

6月初旬から半月にもわたって雨が降り続き、枚方で淀川の堤防は決壊。大阪府東部の河内平野は広範囲で冠水した。排水のため、わざと桜ノ宮あたりの堤防を切るという荒治療を行ったという。

天神橋(明治2年~昭和6年)

これらの決壊した堤防の修復が終わらないうちに、6月末から再び雨が降り始める。淀川に架かる橋は上流から順に次々と流され、大阪市内はほぼ全域で浸水。橋が壊れたため交通は麻痺し、復旧工事にも大いに支障をきたした。

これを受けて当時の知事・建野郷三は市内の主要な橋18本の鉄橋化を議会に提案。しかし経費の問題からすべてを鉄橋化することはできず、天神橋・天満橋・肥後橋・渡辺橋・木津川橋の5本が先立って鉄橋化されることになった。

天神橋の架け替えには、主にドイツから輸入した建材が用いられた。ただし鉄製の高欄・橋名飾板は川崎造船所で製造された国産品だったという。

現在の天神橋

Illustration by Hiroki Fujimoto

現在の天神橋は、第一次都市計画事業の一環として架け替えられたものである。

松屋町筋線の拡張にあわせて、昭和6年(1931年)に着工、約3年をかけて完成した。

当初はコンクリートのアーチ橋を架ける計画だったようだが、地盤の問題などから着工直前に鋼製アーチに変更されている。

天神橋(昭和9年完成)

昭和62年(1987年)にはらせん状のスロープが取り付けられた。また、遣唐使船や天神祭絵巻を描いた陶板が飾られている。

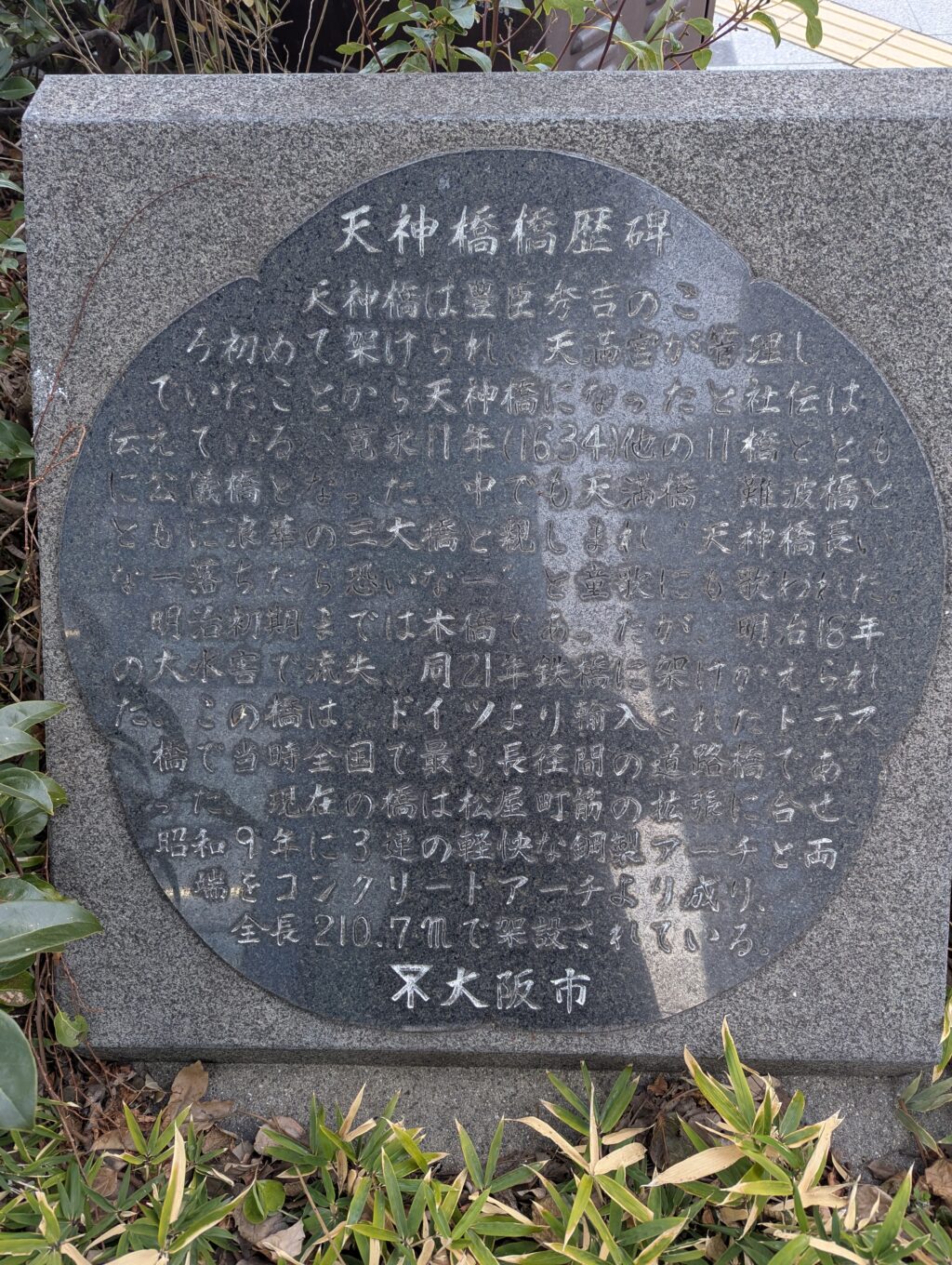

天神橋は豊臣秀吉の頃初めてかけられ、天満の宮が管理していたことから、天神橋になったと社伝は伝えている。寛永11年1634年、他の11橋と共に公儀橋となった中でも天満橋、難波橋とともに浪花の三大橋と親しまれ、天神橋長いなー番落ちたら怖いなーと童歌にも歌われた。

Illustration by Hiroki Fujimoto

大阪天満宮との深いつながり

天神橋の名前は、橋の北側にある大阪天満宮(天神さん)に由来する。平安時代から続く大阪天満宮は学問の神様・菅原道真を祀る神社として信仰を集め、天神橋はその参拝のための重要な橋として機能してきた。

庶民文化の中心地

江戸時代から明治・大正時代にかけて、天神橋周辺は庶民の娯楽と商業の中心地として発展した。特に天神祭の時期には多くの人々で賑わい、大阪の庶民文化を育む重要な場所となった。現在でも、天神祭の際には橋の上から船渡御を見物する人々で溢れかえる。

天神橋の概要

橋長:210.70m

幅員:22.00m

形式:アーチ橋(2ヒンジアーチ)

完成:昭和9年

行政区:北区、中央区

河川名:堂島川(旧淀川)、土佐堀川

中之島の東端を通り、大川に架かる橋。

特集