日本各地に見る、多彩な橋の姿

日本を旅していると、目に入る橋には驚くほど多彩な姿がある。

アーチ型の優美なシルエットを描く橋、幾何学的な鉄骨橋、頑丈なコンクリート橋、昔ながらの木製の橋……その形も素材も実にさまざまだ。

そして、それぞれの橋がどのように架けられ、どんな役割を果たしてきたのかを想像するだけで、物語が広がる。

「なぜここにこの橋があるのか」「どのように造られ、どれほどの人々を支えてきたのか」。

そんな問いを投げかけながら橋を見つめると、そこに秘められた歴史が浮かび上がってくるのが面白い。

歴史を語る橋たち:地域の証人として

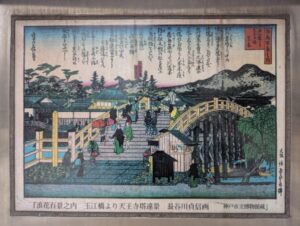

橋のなかには、何百年も昔から人々の往来を支えてきた歴史あるものも少なくない。

大正から昭和初期に建設されたレトロな鉄橋を見つけると、当時の技術者たちの熱意や苦労を感じられる。

木造の太鼓橋が幾度も修復されながら現役で使われている姿には、地域の人々の愛着がにじむ。

災害や戦争を乗り越えてきた橋のエピソードは、その土地の歴史そのものだ。

橋はまさに、地域の「証人」として語り継がれる存在といえるだろう。

未来を繋ぐ橋:人と地域を結ぶ象徴

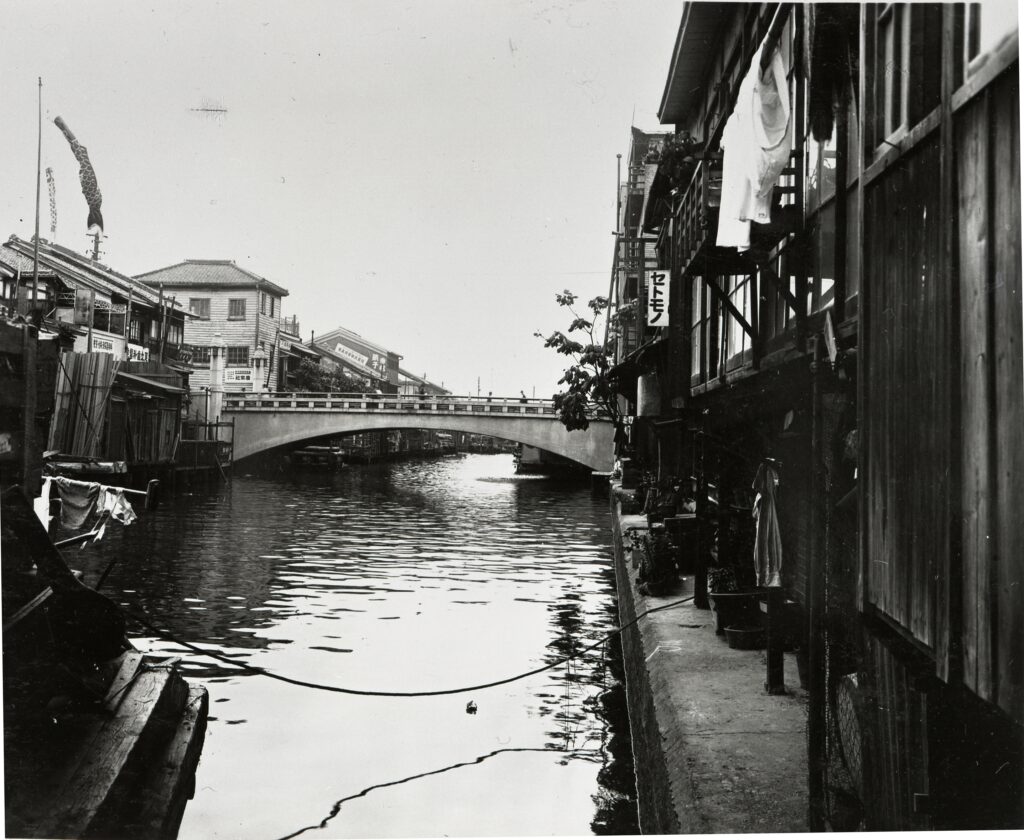

橋は、人と人、土地と土地を結ぶ象徴的な存在でもある。

川や海という自然の境界を越え、集落と集落、島と本土、文化と文化をつなぐ要としての役割を果たしてきた。

巨大なつり橋が開通したことで島の産業が活気づき、観光客が増えた地域もある。

橋が架かることで物流や交通が改善し、町の風景が一変した事例も数多い。

橋は物理的な距離を縮めるだけでなく、人々の思いや未来への希望も運び続けている。

観光の主役としての橋

近年、橋を観光資源として活用する地域も増えている。

夜間ライトアップで幻想的に演出したり、橋そのものを舞台にしたイベントを催したりして、訪れる理由のひとつにしているのだ。

昼間に見る力強い姿とは違い、夜の橋は色彩に包まれ、別世界のような魅力を放つ。

その美しさが話題となり、写真がSNSで拡散され、さらに観光客を呼び込む……橋は地域に新たな活気をもたらす存在になりつつある。

橋が紡ぐ物語と、終わりなき旅

橋が好きで日本各地を巡っていると、どの橋にも物語があることに気づく。

近代的な大橋から、幾度も修繕されてきた木橋まで、それぞれが景観や人々の暮らしに深く根ざしている。

橋はただの構造物ではなく、ときに文化のシンボルとして愛され、日々の生活を支えるライフラインとしても大切にされている。

形や素材に込められた意味や背景を知ると、何気ない橋が特別な存在に思えてくるから不思議だ。

これからも日本各地の橋を訪ね、歴史や文化、人々とのつながりを見つめ続けたい。

橋のバリエーションは尽きることがなく、次にどんな橋と出会えるのかを想像するたび、心が躍る。

橋は、これからも飽きることのない旅のテーマであり続けるだろう。

関連リンク